2025年 騙されない! 消火器の選び方、使い方、おすすめ

初心者の方の消火器の購入、使い方入門ガイドとして下記のポイントをメインに解説しています。

・おすすめ 消火器

・消火器の選び方

・消火器の種類、効果

・消火器の保管、手入れ

・最強 消火器のおすすめネット通販商品

ご参考になれば幸いです。(^_^;)

おすすめ 消火器 モリタ宮田工業のアルミ製蓄圧式消火器 10型

アマゾン 消火器売れ筋ランキングでベストセラー1位の商品です。

アマゾン価格:4,433円 (2025年3月 現在)

モリタ宮田工業のアルミ製蓄圧式消火器 10型の優れたポイント

-

軽量で持ち運びが容易: アルミ製のため、通常の鉄製の消火器に比べて軽量です。これにより、持ち運びや取り扱いが非常に楽になります。特に緊急時にすぐに使用できる点が重要です。

-

高い耐久性: アルミ製の本体は、錆に強く、長期間使用することができます。屋外や湿気の多い場所でも問題なく使用可能です。

-

蓄圧式のメリット: 蓄圧式消火器は、使用する前に圧力が蓄えられているため、瞬時に使用できるのが特徴です。操作が簡単で、いざというときに素早く消火できます。

-

コンパクトなサイズ: 10型は家庭用や小規模なオフィスに適したサイズです。適切な消火能力を持ちながらも、場所を取らず、収納しやすいのがポイントです。

-

視認性の高いゲージ: 圧力計(ゲージ)がわかりやすく、使用前に圧力の状態を簡単に確認できます。これにより、消火器が適切に使える状態かをチェックすることができます。

-

信頼性とメーカーのサポート: モリタ宮田工業は消火器の老舗メーカーであり、高い品質と信頼性があります。製品に不具合があった場合でも、サポート体制が整っているので安心です。

消火器とは(定義)

消防用設備等の技術上の審査基準によれば、消火器は以下のように定義されています。

- 「水その他消火剤を圧力により放射して消火を行う器具で人が操作するもの(固定した状態で使用するもの及びエアゾール式簡易消火具を除く。)」

この定義から、以下の点が重要な要素として挙げられます。

- 水や消火剤を使用すること

- 圧力をかけて放射すること

- 人が操作すること

- 固定式やエアゾール式は含まれないこと

また、消火器は初期火災の消火に用いられるもので、大きく分けて以下の2種類があります。

- 業務用消火器: 消防法令によって設置義務がある建物などに設置されるもの

- 住宅用消火器: 一般住宅などに設置されるもの

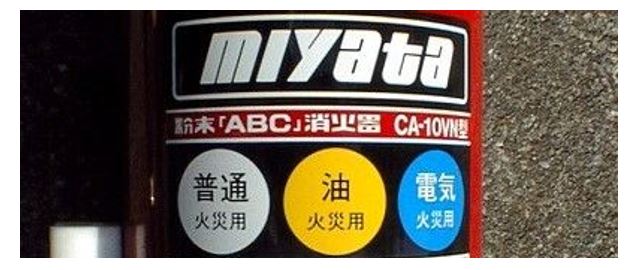

消火器は、火災の種類によって適切なものを選ぶ必要があります。例えば、普通火災、油火災、電気火災など、それぞれの火災に適した消火剤が使用されています。

英語、中国語では消火器は下記のように呼ばれます。

英語:

- fire extinguisher

中国語:

- 消火器(xiāo huǒ qì)

消火器の主な目的は?

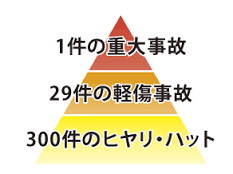

消火器は、火災の初期段階において迅速に消火し、被害を最小限に抑えることを目的としています。以下のような具体的な役割があります。

1. 初期消火

- 火災発生直後に素早く対応することで、火が大きく広がるのを防ぐ。

- 消防車が到着する前に火を抑えることで、被害を最小限にする。

- 「小さい火のうちに消す」という初期対応が、火災の拡大を防ぐ最大のポイント。

初期消火

2. 延焼の防止

- 隣接する建物や周囲への延焼を防ぐ役割もある。

- たとえば、オフィスや工場で小さな火災が発生した場合、消火器を使えば近くの機器や設備への延焼を防ぐことができる。

延焼の防止

3. 避難時間の確保

- 火の勢いを抑えることで、人々の避難時間を確保する。

- 特に、煙が発生する火災では、消火器で火を抑えることで視界を確保し、避難がしやすくなる。

避難時間の確保

4. 火災による被害の最小化

- 住宅や建物が全焼する前に消火できれば、財産・建物へのダメージを軽減できる。

- 工場や店舗では設備や商品を守ることができる。

- 早い消火活動により、火災による人的被害(負傷・死亡)を防ぐことにもつながる。

5. 特定の火災への即応

- 消火器には種類があり、火災のタイプに応じた消火が可能。

- 粉末消火器:一般火災・油火災・電気火災に対応

- 泡消火器:油火災に有効

- CO₂消火器:電気火災に適している

- 火の種類に適した消火器を使用することで、より効果的に消火できる。

消火器の構造、仕組み

消火器は、内部に消火剤を充填し、圧力を利用してそれを噴射する構造になっています。種類によって細かい違いはありますが、基本的な構造と仕組みは共通してますが

消火器の仕組みは、大きく分けて「蓄圧式」と「加圧式」の2種類があります。

- 蓄圧式消火器

- 本体容器内に、消火剤と噴射用ガスが一緒に充填されています。

- レバーを握ると、弁が開き、ガスの圧力で消火剤がノズルから放射されます。

- 圧力計が付いており、日常点検で圧力の確認が可能です。

- 加圧式消火器

- 本体容器内に、消火剤と噴射用ガスが別々に充填されています。

- レバーを握ると、ガス容器が開放され、ガスの圧力で消火剤がノズルから放射されます。

- 蓄圧式に比べ、構造が複雑で、圧力計は付いていません。

1. 消火器の基本構造

消火器は、主に以下の部品で構成されています。

- 本体容器: 消火剤と噴射用のガスを貯蔵する容器。

- 消火剤: 火災の種類に応じて、水、強化液、泡、粉末などの消火剤が使用されます。

- 噴射用ガス: 消火剤を放射するための圧力源となるガス。窒素ガスや炭酸ガスなどが使用されます。

- ノズル・ホース: 消火剤を火元に放射するための部品。

- 安全栓・レバー: 誤放射を防ぎ、放射時に操作する部品。

- 圧力計: 内部の圧力を確認するための計器(蓄圧式のみ)。

消火器の基本構造

以下の主要部品の一覧表です。

| 部品名 | 役割・機能 |

|---|---|

| レバー(操作レバー) | 押すことで消火剤を噴射する |

| 安全ピン | 誤作動を防ぐためのストッパー |

| ホース・ノズル | 消火剤を狙った場所に噴射するための部品 |

| 容器(本体) | 消火剤とガスを格納するタンク部分 |

| 加圧装置(ガスボンベ) | 消火剤を押し出すための圧力源(内蔵型・外部加圧型) |

| 消火剤 | 実際に火を消す成分(粉末・泡・CO₂など) |

消火器の種類

消火器は、火災の種類や設置場所に応じて様々な種類があります。主な消火器の種類と特徴は以下の通りです。

1. 粉末消火器

- 特徴:

- 一般的な消火器で、幅広い火災に対応できます。

- 粉末状の消火剤を放射し、火を覆って窒息・抑制効果を発揮します。

- 普通火災、油火災、電気火災の全てに対応できるABC消火器が主流です。

- 適応火災:

- 普通火災(木材、紙、繊維など)

- 油火災(天ぷら油、ガソリンなど)

- 電気火災(電気設備など)

2. 強化液消火器

- 特徴:

- 強化液と呼ばれる消火剤を放射し、冷却・抑制効果を発揮します。

- 放射後の汚損が比較的少ないため、オフィスや精密機器のある場所に適しています。

- 普通火災、油火災、電気火災の全てに対応できる強化液消火器が主流です。

- 適応火災:

- 普通火災(木材、紙、繊維など)

- 油火災(天ぷら油、ガソリンなど)

- 電気火災(電気設備など)

3. 泡消火器

- 特徴:

- 泡状の消火剤を放射し、油火災に特に効果を発揮します。

- 泡が油面を覆い、酸素の供給を遮断して消火します。

- 適応火災:

- 普通火災

- 油火災

4. 二酸化炭素消火器

- 特徴:

- 二酸化炭素ガスを放射し、窒息・冷却効果を発揮します。

- 電気絶縁性が高いため、電気火災に適しています。

- 放射後の汚損が少ないため、精密機器のある場所にも適しています。

- 適応火災:

- 油火災

- 電気火災

5. 水消火器

- 特徴:

- 水を放射し、冷却効果を発揮します。

- 普通火災に効果がありますが、電気火災や油火災には使用できません。

- 適応火災:

- 普通火災

6. 住宅用消火器

- 特徴:

- 一般家庭での使用を想定した小型・軽量の消火器です。

- 普通火災、油火災、電気火災に対応できるものが主流です。

- 適応火災:

- 普通火災

- 油火災

- 電気火災

消火器の種類と仕組みの一覧表は下記のとおり

| 消火器の種類 | 仕組み |

|---|---|

| 粉末消火器 | 窒息作用・抑制作用で火を消す(多用途) |

| 強化液消火器 | 水+化学薬品で燃焼を抑える(A火災向け) |

| 二酸化炭素(CO₂)消火器 | 気体を噴射し、酸素を遮断(B・C火災向け) |

| 泡消火器 | 燃焼物を泡で覆い酸素を遮断(B火災向け) |

| 水消火器 | 水を噴射し、冷却作用で鎮火(A火災向け) |

消火器の主な用途は?

消火器は、火災の初期消火を目的として、さまざまな場所や状況で使用されます。用途は、火災の種類や発生場所によって異なります。

1. 建物内での火災対策

✅ 住宅・マンション

- キッチン火災(油火災など)の消火

- 電気機器からの発火(電気火災)への対応

- ガス漏れによる引火への対処

✅ オフィス・ビル

- パソコン・サーバー・コピー機などの電気火災

- 書類や家具の燃焼による一般火災

- エントランス・廊下・階段などの避難経路確保

✅ 工場・倉庫

- 化学薬品・可燃物の取り扱い時の安全対策

- 作業中の機械火災の消火

- 油やガスを使う設備の火災への対応

2. 交通機関での火災対策

✅ 自動車・バス

- エンジン火災や燃料漏れによる発火への対処

- 車両事故時の火災発生時の応急処置

✅ 船舶・航空機

- 機器の過熱による火災

- 燃料・電気設備の発火事故への対応

- 客室・貨物室の火災抑制

✅ 鉄道

- 車内の電気機器火災

- 乗客・乗務員の避難のための消火活動

3. 特殊環境での用途

✅ 飲食店・厨房

- 揚げ物の油火災(B火災)

- コンロやグリルの火災防止

- 強化液消火器や泡消火器が効果的

✅ 学校・病院・福祉施設

- 避難が困難な人がいる場所での初期消火

- 廊下や教室でのボヤ火災対応

- 病院の機械火災(MRI、電子機器など)の対応

✅ 商業施設・ショッピングモール

- 店舗内の火災対応

- 顧客の避難経路の確保

- バックヤードでの電気火災への対策

✅ ガソリンスタンド

- 燃料(ガソリン・軽油)の引火防止

- 車両のエンジン火災への対応

- CO₂消火器や泡消火器が有効

4. 屋外・イベント・レジャーでの用途

✅ キャンプ・BBQ

- 焚き火やガスコンロの火災対応

- キャンピングカー・テント内の電気火災防止

✅ 花火大会・祭り

- 屋台の調理機器からの火災予防

- 観客が密集する場所での安全対策

✅ スポーツ施設・スタジアム

- 電気機器の発火事故対応

- 大量の観客がいる環境での安全管理

消火器の規格

消火器のラベル

消火器は どこで売ってる?

消火器は、以下の場所で購入することができます。

1. ホームセンター:

- カインズ、コーナン、ビバホームなどの大手ホームセンターでは、様々な種類の家庭用消火器を取り扱っています。

- 実物を見て、店員に相談しながら選ぶことができます。

2. 家電量販店:

- ヨドバシカメラ、ビックカメラなどの家電量販店でも、一部の家庭用消火器が販売されています。

3. オンラインショップ:

- Amazon、楽天市場などのオンラインショップでは、豊富な種類の消火器が販売されています。

- 価格や性能を比較しながら、自宅に合った消火器を選ぶことができます。

4. 消防設備業者:

- 専門的な知識を持つ業者から、設置場所や用途に合った消火器を選ぶことができます。

- 業務用消火器の購入や設置も相談できます。

5. その他:

- ニトリなどの家具・インテリア店でも、一部の家庭用消火器を取り扱っている場合があります。

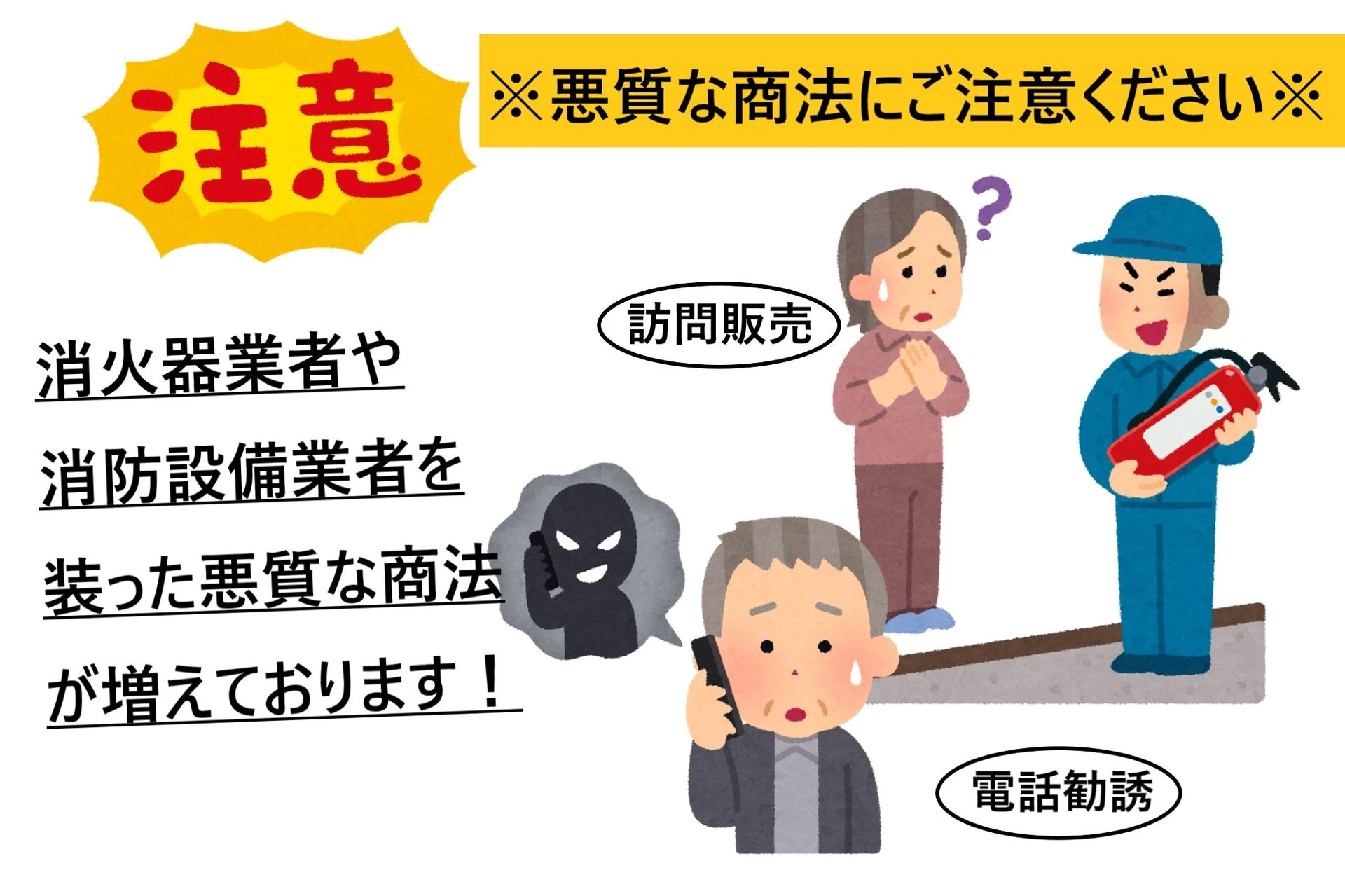

消火器 購入 詐欺、不当な勧誘

消火器の購入や点検・交換の際に、悪質な業者による詐欺や不当な勧誘に騙されないための注意点をまとめました。

消火器 購入 詐欺、不当な勧誘

1. 不安を煽る勧誘に注意

- 「このままでは火災になる」「今すぐ交換しないと大変なことになる」など、不安を煽る言葉で契約を迫る業者には注意が必要です。

- 必要以上に不安を煽る場合は、一度冷静になり、他の業者や消費生活センターなどに相談しましょう。

2. 法外な料金請求に注意

- 消火器の点検や交換には、相場があります。事前に複数の業者から見積もりを取り、料金を比較検討しましょう。

- 法外な料金を請求された場合は、その場で支払わず、消費生活センターなどに相談しましょう。

3. 強引な契約に注意

- 「今契約しないと損をする」「今日だけの特別価格」など、強引な言葉で契約を迫る業者には注意が必要です。

- その場で契約せず、家族や信頼できる人に相談してから判断しましょう。

4. 点検や交換の必要性を確認

- 消火器の点検や交換は、法律で定められた期間ごとに行う必要があります。しかし、悪質な業者は、必要のない点検や交換を勧めてくることがあります。

- 点検や交換が必要かどうかは、消火器の製造年や設置場所、使用状況などを確認し、自分で判断しましょう。

5. 業者の信頼性を確認

- 消火器の点検や交換は、消防設備士などの専門的な資格を持つ業者に依頼しましょう。

- 業者のホームページや口コミなどを確認し、信頼できる業者を選びましょう。

6. 訪問販売での契約は慎重に

- 訪問販売で消火器の点検や交換を勧誘された場合は、その場で契約せず、必ず複数の業者から見積もりを取りましょう。

- 訪問販売にはクーリングオフ制度があります。契約後でも一定期間内であれば、契約を解除できます。

7. 相談窓口

- 消費生活センター:全国の消費生活センターでは、消費生活に関する相談を受け付けています。

- 消防署:消防署では、消火器に関する相談を受け付けています。

具体的な対策

- 複数の業者から見積もりを取る

- 契約前に契約書をよく確認する

- クーリングオフ制度を利用する

- 少しでも怪しいと感じたら、契約しない

- 消費生活センターや消防署に相談する

これらの点に注意し、悪質な業者による詐欺や不当な勧誘から身を守りましょう。

失敗しない消火器の選び方

消火器は種類が多いため、設置場所・用途・火災の種類に合わせて適切なものを選ぶことが重要です。以下のポイントを押さえて、失敗しない消火器選びをしましょう!

消火器の選び方

1. 火災の種類に合った消火器を選ぶ

消火器は、火災の種類によって適切なものを選ぶ必要があります。

| 火災の種類 | 火元の例 | 適した消火器 |

|---|---|---|

| A火災(普通火災) | 木材、紙、布 | 粉末(ABC)、水、強化液 |

| B火災(油火災) | ガソリン、灯油、食用油 | 粉末(ABC)、泡、強化液(中性) |

| C火災(電気火災) | 配線、家電、パソコン | 粉末(ABC)、二酸化炭素(CO₂) |

🔥 ポイント!

- 家庭・オフィスなら「ABC粉末消火器」 → 万能タイプで、普通火災・油火災・電気火災に対応。

- 飲食店・厨房なら「強化液(中性)消火器」 → 天ぷら油火災にも有効で、再燃を防ぐ。

- 電気設備のある場所は「CO₂(二酸化炭素)消火器」 → 粉が出ず、精密機器にダメージを与えない。

2. 設置場所に適したサイズを選ぶ

消火器のサイズ(消火能力)は、使う場所や火災の規模を考慮して選びましょう。

| 場所 | おすすめサイズ | 備考 |

|---|---|---|

| 家庭(キッチン・リビング) | 小型(1~3kg) | 軽くて使いやすいものが◎ |

| オフィス・店舗 | 中型(3~5kg) | ABC粉末 or 強化液が推奨 |

| 工場・倉庫 | 大型(6kg以上) | 広範囲をカバーできる |

| 車・キャンプ・アウトドア | 超小型(スプレータイプ) | 携帯しやすいタイプが便利 |

🔥 ポイント!

- 家庭用なら小型(1~3kg)で軽量なものが扱いやすい。

- 業務用なら3~6kgのものを選び、設置基準を確認。

- 車・アウトドアなら、スプレー式の小型消火器が便利。

3. 「リサイクルシール付き」の消火器を選ぶ

消火器は廃棄時にリサイクルシールが必要です。

✅ 新品購入時は必ずリサイクルシールが付いているものを選ぶ。

✅ 安価な中古品は、リサイクル処理ができない場合があるため注意!

4. 「JIS規格適合品」を選ぶ

🔥 安全基準を満たしている消火器を選ぶことが重要!

✅ JISマーク付きの消火器を選ぶ(品質基準をクリアしている)。

✅ 消防法に適合したものであることを確認。

5. 「使用期限・メンテナンスのしやすさ」をチェック

消火器には使用期限があり、定期的な点検・交換が必要!

| 消火器の種類 | 耐用年数(交換目安) |

|---|---|

| 業務用消火器(粉末・強化液・泡など) | 約10年 |

| 家庭用消火器(小型タイプ) | 約5年 |

| 二酸化炭素(CO₂)消火器 | 約10年 |

🔥 ポイント!

✅ 消火器の使用期限を確認(ラベルに記載されている)。

✅ 家庭用なら「メンテナンスフリー型(交換不要)」を選ぶと楽。

✅ 業務用は「点検が必要」なので、管理できるかチェック!

6. 価格とコストパフォーマンスを考慮

消火器の価格は、種類・サイズ・性能によって異なります。

| 消火器の種類 | 価格の目安 |

|---|---|

| 家庭用小型(スプレー式) | 2,000円~5,000円 |

| 一般家庭用(ABC粉末・3kg) | 4,000円~10,000円 |

| 業務用(6kg以上) | 8,000円~20,000円 |

| CO₂消火器(電気火災向け) | 20,000円~50,000円 |

🔥 ポイント!

- 家庭用は5,000円前後で十分な性能のものが多い。

- 業務用は性能・消火能力を考慮して予算を設定する。

- 「安すぎる消火器」は耐用年数が短かったり、安全基準を満たしていない場合があるので要注意!

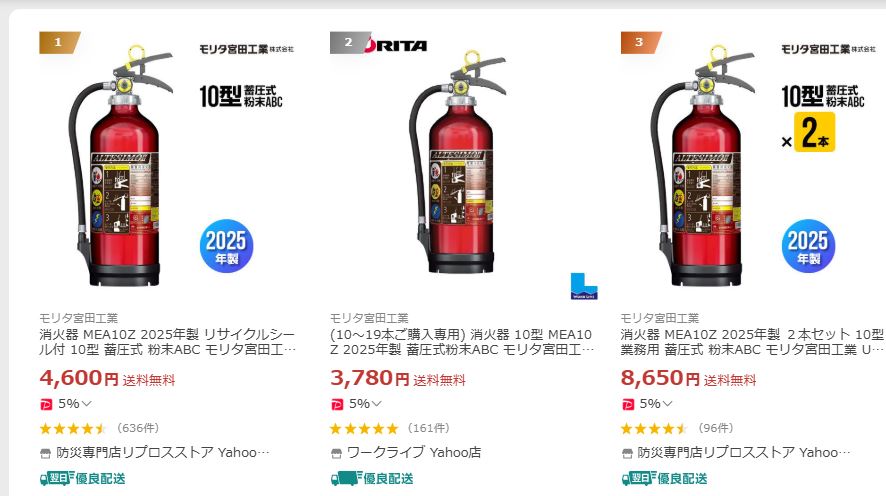

おすすめ 消火器 ネット通販サイト

アマゾン、Yahoo!ショッピング、楽天の現在の売れ筋の消火器の人気ランキングです。

アマゾン 消火器 ランキング おすすめ

消火器のおすすめです。一時間毎に更新されます。最新のランキングは画像をクリックすると表示されます。

おすすめ 楽天ショップ 消火器 ランキング

楽天ショップの売れ筋 消火器 下記のとおり。最新ランキングが知りたい方は下記リンクをクリックしてください。

Yahoo!ショッピング 消火器 ランキング

Yahoo!ショッピングの売れ筋 消火器は下記のとおり。最新のランキングが知りたい方は画像をクリックして下さい。

消火器の正しい使い方と保管、処分

消火器の使い方

-

ピンを抜く (Pull)

- 消火器の安全ピンを抜く。ピンは誤作動防止のために付いているので、しっかり引き抜く。

-

ホースを火元に向ける(Aim)

- 消火器のホースを火の根元(炎の下部)に向ける。火の先端ではなく、火が発生している元を狙う。

-

レバーを強く握る(Squeeze)

- レバーをしっかり握って噴射する。

- 消火剤を左右に振るように噴射し、火を広範囲にわたって消す。

消火器の使い方

消火器を使うときの注意点

- 風上から消火する(風下だと炎や煙が自分に向かうため危険)。

- 距離をとって噴射する(初めは2~3m離れたところから)。

- 一度に使い切る(途中で止めず、消火剤を全部出し切る)。

- 火が大きい場合は避難(天井まで火が届いている場合は初期消火が困難なので避難する)。

消火器の使い方は、いざという時にすぐ実践できるように覚えておきましょう!

消火器の保管

-

目につきやすく、取り出しやすい場所に置く

- 玄関、キッチン、ガレージ、オフィスの出入口付近など、すぐに持ち出せる場所が理想的。

- 家庭ではコンロやストーブの近くに設置するのはNG(火に近すぎて取り出せなくなる恐れあり)。

-

直射日光や湿気を避ける

- 高温多湿な場所は避ける(消火器の劣化を防ぐため)。

- 屋外に置く場合は専用のケースに入れる(雨ざらしや紫外線で劣化するのを防ぐ)。

-

倒れないように固定する

- 消火器は転倒すると破損する可能性があるので、専用のスタンドや壁掛けフックで固定する。

- 置き場所の目印として「消火器設置場所」のステッカーを貼ると分かりやすい。

-

点検しやすい状態にする

- 定期的に点検し、圧力ゲージや容器の破損・錆びを確認する。

- 消火器には**使用期限(約10年)**があるので、古くなったら交換する。

消火器の処分方法

使用済みまたは古くなった消火器は、適切に処分する必要があります。

🚫 絶対にしてはいけないこと

- 一般ごみとして捨てる(危険物なので不可)。

- 分解・解体する(内部の圧力で爆発の危険性あり)。

✅ 正しい処分方法

-

購入した販売店やメーカーに依頼

- 販売店では回収や交換サービスを行っていることが多い。

-

指定のリサイクルセンターに持ち込む

- 一般社団法人 日本消火器工業会(NFIA) が運営する「消火器リサイクルセンター」を利用可能。

-

自治体の処分方法に従う

- 市区町村の役所に問い合わせると、回収方法を案内してもらえる。

-

「ゆうパック」でリサイクル回収

- 日本消火器工業会の「消火器リサイクル推進センター」の専用窓口で回収を申し込み、郵便局の「ゆうパック」で送付できる。

まとめ

- 火災の種類に合わせた適切な消火器の選定が基本です。

- 使用場所や環境に合った容量、性能、安全性を重視し、認証を確認して信頼できる製品を選びましょう。

- また、定期的な点検やメンテナンスが可能な製品であれば、いざという時にも安心です。

これらのポイントを押さえて、自分や家庭、職場に最適な消火器を選び、安全な環境づくりに役立てましょう。

コメント