不安全行動

法律・規則,あるいは社会的・慣習的ルールに反する行動のうち,本人または他人の安全を阻害する可能性のある行動を意図的に行うこと。すなわち、あえて危険性のある行動をおこなう、リスクテイキング行動(危険を負担する)に含まれる。

何故ルール違反をするのか?

①ルールを知らない。忘れている。

②ルールの理由を理解していない。

③ルールに納得していない。

④皆も守っていない(皆で渡れば恐くない・つられて)。

⑤守らなくても注意を受けたり、罰せられたりしない。

⑥監視体制・方法がない。

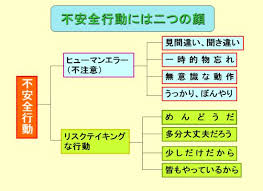

不安全行動の概要

不安全行動とは、労働者本人または関係者の安全を阻害する可能性のある行動を意図的に行う行為をいいます。

手間や労力、時間やコストを省くことを優先し、つい「これくらいは大丈夫だろう」、「面倒くさい」、「皆がやっているから」、「(作業を早く進めるためには)仕方がない」などと考えたり、「長年経験しているから大丈夫」、「自分が事故を起こすはずはない」など慣れや過信から、「あるべき姿」を逸脱する安易な行動がとられた結果、労働災害に発展するケースが少なくありません。

なお、自らとった行動が、意図しない結果をもたらすことは「ヒューマンエラー」といいます。

不安全行動の別な呼び名

「不安全行動」の別の呼び名として、以下のような表現があります。

一般的な表現

- リスク行動(危険を伴う行動)

- ヒヤリ行動(ヒヤリ・ハットの原因となる行動)

- 危険行動(事故や災害につながる可能性がある行動)

- ルール違反行動(規則やマニュアルに違反する行動)

- 不適切行動(安全基準や手順に沿わない行動)

企業や労働安全の文脈で使われる表現

- ハザード行動(Hazardous Act:危険を引き起こす可能性のある行動)

- 事故誘発行動(事故の要因となる行動)

- ヒューマンエラー(Human Error:人為的ミス)

- リスクテイク行動(Risk-taking Behavior:リスクを軽視した行動)

行動心理学やヒューマンファクターの視点

- 注意散漫行動(集中力を欠いた行動)

- 慣れによる油断行動(経験による過信や慢心からくる行動)

- 逸脱行動(意図的にルールを無視する行動)

「不安全行動」の英語と中国語の別の言い方

英語(English)

- Unsafe behavior(不安全な行動)

- Risky behavior(リスクのある行動)

- Hazardous act(危険な行為)

- Dangerous behavior(危険行動)

- Non-compliant behavior(規則違反の行動)

中国語(Chinese)

- 不安全行为 (bù ānquán xíngwéi)(不安全な行動)

- 危险行为 (wēixiǎn xíngwéi)(危険な行動)

- 违规行为 (wéiguī xíngwéi)(規則違反行動)

- 风险行为 (fēngxiǎn xíngwéi)(リスクのある行動)

- 冒险行为 (màoxiǎn xíngwéi)(冒険的な行動・リスクテイク行動)

業界や場面に応じて、適切な表現を選ぶとよいでしょう。

労働災害発生の原因

労働災害が発生する原因は、労働者の不安全行動の他、機械や物の不安全状態(事故が発生しうる状態、また、事故の発生原因を作り出されている状態)があると考えられています。厚生労働省では、不安全行動の類型として以下の12項目を、不安全状態として以下の8項目を挙げています。

【労働者の不安全行動】

- [1]防護・安全装置を無効にする

- [2]安全措置の不履行

- [3]不安全な状態を放置

- [4]危険な状態を作る

- [5]機械・装置等の指定外の使用

- [6]運転中の機械・装置等の掃除、注油、修理、点検等

- [7]保護具、服装の欠陥

- [8]危険場所への接近

- [9]その他の不安全な行為

- [10]運転の失敗(乗物)

- [11]誤った動作

- [12]その他

【機械や物の不安全状態】

- [1]物自体の欠陥

- [2]防護措置・安全装置の欠陥

- [3]物の置き方、作業場所の欠陥

- [4]保護具・服装等の欠陥

- [5]作業環境の欠陥

- [6]部外的・自然的不安全な状態

- [7]作業方法の欠陥

- [8]その他

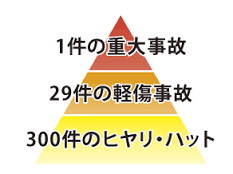

厚生労働省による「労働災害原因要素の分析(平成22年)」によれば、労働災害発生の原因は、① 不安全な行動及び不安全な状態に起因する労働災害:94.7%、② 不安全な行動のみに起因する労働災害:1.7%、③ 不安全な状態のみに起因する労働災害:2.9%、④ 不安全な行動もなく、不安全な状態でもなかった労働災害:0.6%、となっています。①と②を加えると、実に労働災害発生原因全体のうち97.6%が、労働者の不安全な行動に起因する労働災害なのです。

不安全行動の心理(Unsafe Acts Psychology)

不安全行動の背後には、作業者の心理的要因が大きく影響しています。なぜ人は危険を冒してしまうのか、主な心理的要因を以下にまとめます。

1. 慣れによる油断(習慣化)

- 長年の経験や繰り返しの作業により、「これくらいなら大丈夫」という 正常性バイアス が働く。

- 事故が起こるまで「危険だ」と認識しにくい。

例:

「今まで問題なかったから、今回も大丈夫」と安全装置を外したまま作業を続ける。

*正常性バイアスとは予期せぬ事態に直面したときに、正常なことだと自動的に判断してしまう心理的メカニズムです。

2. 楽をしたい心理(省力化・効率重視)

- 「面倒だから」「早く終わらせたい」という意識が働く。

- 作業の簡略化を優先し、安全ルールを無視する。

例:

短縮ルートを使って高所から飛び降りる、手袋を外して細かい作業をする。

3. リスクテイキング 危険に対する過小評価

- 危険を知っていても、実際に事故を経験していないため、リスクを軽く見てしまう。

- 「このくらいなら大丈夫」という 楽観バイアス に陥る。

例:

高所作業で「落ちるわけがない」と思い、安全帯を使わない。

*リスクテイキングとは危険や損害の可能性を認識しながら、あえてリスクを負う行動や姿勢を指します。ビジネスやキャリアにおいて新しい挑戦をする際や、運転、スポーツなどにおいて見られます。

*楽観バイアスとは自分自身の能力や行動などを実際よりも楽観的にとらえ、危険や脅威を軽視する傾向を指します。

4. 集団心理(同調・圧力)

- 周囲の影響 により、不安全行動を取ることが当たり前になる。

- 「みんなやっているから大丈夫」という バンドワゴン効果。

- 逆に、安全行動を取ることで「慎重すぎる」「仕事が遅い」と批判される恐れがある。

例:

ベテラン作業者がヘルメットを着用しないため、新人も真似をする。

スポンサーリンク

*バンドワゴン効果とは多くの人が支持しているものに対して、さらに多くの支持が集まる心理効果です。

5. 急ぎのプレッシャー(時間的制約)

- 納期・作業スケジュールのプレッシャー により、安全よりもスピードを優先。

- 「遅れると怒られる」「早く終わらせないと評価が下がる」といった焦りが不安全行動を引き起こす。

例:

「時間がないから確認作業を省略する」「フォークリフトの速度を上げる」。

6. 体調・精神状態の影響

- 疲労、睡眠不足、ストレス により注意力が低下し、誤った判断をする。

- モチベーションの低下 により、適当に作業をしてしまう。

例:

夜勤明けで集中力が低下し、確認ミスが増える。

7. 経験不足・教育不足

- 危険に対する知識や教育の不足 により、リスクを正しく認識できない。

- 特に 新人や未経験者 は、どこが危険か理解できず、無意識のうちに不安全行動を取る。

例:

「この機械はどこが危ないのかわからないまま操作してしまう」。

8. 「万能感」の錯覚(過信・過大評価)

- 「自分は大丈夫」という過信 により、安全対策を怠る。

- 特に ベテラン作業者 に多く見られる心理。

例:

「自分は何年もやっているから問題ない」「自分の運転技術ならフォークリフトの安全ルールは必要ない」。

9. 不適切な作業環境(外的要因)

- 安全対策が不十分な環境 にいると、不安全行動が習慣化する。

- 設備の老朽化、暗い作業場、足場の悪さ などが不安全行動を助長する。

例:

「安全柵が壊れているから、そのまま作業を続ける」。

不安全な行動による労働災害を防ぐために

不安全行動を誘発する要因としては、①労働者の要因、②作業の要因、③作業環境の要因、④安全管理の要因、⑤組織の要因等があり、不安全行動は、これらのうち一つの要因に起因するばかりでなく、複数の要因が絡み合って発生すると考えられています。

また、不安全行動によって発生する労働災害を、労働者の心構え、意識だけで防止することはできません。その不安全行動が管理・監督の不徹底や、設備・環境面の欠陥によってもたらされることも少なくないからです。

不安全行動は、作業行動の「あるべき姿」からの逸脱ですが、この「あるべき姿」たる作業標準(作業手順)が明確に定められていなかったり、定められていても、十分な安全教育が行われていなかったりしたため、労働者が不安全行動をしてしまい、労働災害が発生した事例もあります。

安全教育は、教えたつもりでいても、教えた内容が労働者に十分伝わっていなければ意味がありません。教えた内容を日常の作業過程において実践させ、不安全行動をとったらすぐに是正させながら、「あるべき姿」を身に付けることが必要です。

不安全行動を防止するには、上述12の項目のそれぞれについて、個別にその対策を考える必要があります。例えば、上述1)や2)は、教育、指導や監督の徹底によって防止することが可能である一方、3)や4)は、設備や作業環境の改善、さらには人間工学的な観点からの配慮が必要です。また、職場におけるよき人間関係の醸成、労働時間、休日、休憩といった労働条件の適正化など、労務管理の観点からも考えなければなりません。

不安全行動防止対策一覧表

| 対策項目 | 具体的な対策内容 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 安全教育・訓練 | * 安全に関する知識・技能の習得 * リスクアセスメントの実施 * 安全な作業手順の習得 * 緊急時の対応訓練 | * 安全意識の向上 * リスクに対する感受性の向上 * 適切な行動の習得 |

| 作業環境の改善 | * 危険箇所の特定・改善 * 安全設備の設置・保守 * 照明・換気の改善 * 作業スペースの確保 | * 物理的な危険性の低減 * 作業効率の向上 * 快適な作業環境の実現 |

| 作業手順の明確化 | * 標準作業手順書の作成・周知 * チェックリストの活用 * 作業前のKY(危険予知)活動 | * 作業の標準化 * ヒューマンエラーの防止 * 危険の早期発見 |

| コミュニケーションの促進 | * 安全に関する情報共有 * ヒヤリハット報告の奨励 * 安全委員会・安全会議の開催 * 意見交換の場の設定 | * 情報共有の円滑化 * 問題点の早期発見・解決 * 従業員の参画意識の向上 |

| 心理的サポート | * ストレスチェックの実施 * 相談窓口の設置 * メンタルヘルス研修の実施 * ワークライフバランスの推進 | * ストレス・疲労の軽減 * 心理的不安の解消 * 集中力・注意力の維持 |

| 安全文化の醸成 | * トップの安全意識の表明 * 安全目標の設定・共有 * 安全表彰制度の導入 * 安全パトロールの実施 | * 安全を最優先とする組織風土の確立 * 従業員の安全意識の向上 * 自主的な安全活動の促進 |

| ルールの見直し・改善 | * ルールの定期的な見直し * ルールの周知徹底 * ルール違反に対する適切な対応 | * ルールの実効性向上 * ルール遵守の徹底 * 違反の抑止 |

| 保護具の適切な使用 | * 保護具の適切な選択 * 保護具の正しい装着方法の指導 * 保護具の点検・交換 | * 身体的危険の防止 * 健康被害の防止 |

| 健康管理 | * 定期健康診断の実施 * 過重労働対策 * 睡眠・休息の確保 | * 健康状態の維持 * 疲労蓄積の防止 * 集中力・注意力の維持 |

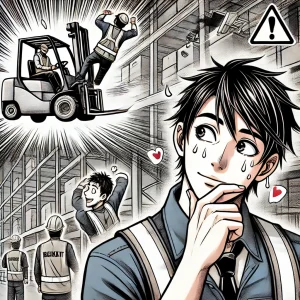

不安全行動 イラスト

- 保護具の不着用: ヘルメットや安全靴などの保護具を着用しない。

保護具の不着用

- 危険な場所への立ち入り: 立入禁止区域や高所、機械の稼働部分などに近づく。

危険な場所への立ち入り

- 不安全な機械操作: 機械の取扱説明書を読まずに操作したり、定められた手順を守らない。

不安全な機械操作

- 無理な作業: 重量物を無理に持ち上げたり、不安定な状態で作業を行う。

無理な作業

- 急ぎ作業: 焦って作業を行い、安全確認を怠る。

- 不注意: 作業に集中せず、周りの状況を把握しない。

不注意: 作業に集中せず

参考文献:安全衛生用語辞典