【図解】人は何故 失敗をおこすのか?

スーパーコンピューターの計算速度を競う最新の世界ランキングが22日公表され、理化学研究所と富士通が開発した「富岳(ふがく)」が首位を獲得し、日本として8年半ぶりで世界一とのニュースがTVで紹介されている、素晴らしい!

しかし、どんなに優れたスーパーコンピューターを搭載したAI、IOT使用しても、人間がミスをして間違ったDATAを入力すればミスを犯す、『自明の理』である。

ではどのようにしたら人間のミスを防止できるか?

その理論と方法を簡単に分かりやすく解説しています。

関連記事:トヨタ式のポカヨケとは? 基礎知識と導入のメリットを紹介【図解】

- ヒューマンエラーとは?

- ヒューマンエラーの心理学的側面

- ヒューマンエラーを防ぐ心理学的対策

- 最新のヒューマンエラー防止の心理学|【認知バイアス×CBT】

- 現場で使える「ミス防止」具体策10選(認知バイアス×CBT)

- 事例で学ぶ ヒューマンエラー防止対策

- ミスを減らす3つの小さな習慣(個人向け)

- よくある質問(FAQ)

- まとめ:気合いより“型”で防ぐ

- 心理学でヒューマンエラー防止策 看護、介護、医療、工場の事例で学ぶ!

- 安全事故とヒューマンエラー

- ヒューマンファクターとヒューマンエラーの違い

- ヒューマンエラーの分類

- 能力オーバーによるヒューマンエラー

- ベテランによるミス スリップ(錯誤)

- ど忘れ、失念(ラプス:lapse)

- 知識不足、技量不足によるヒューマンエラー

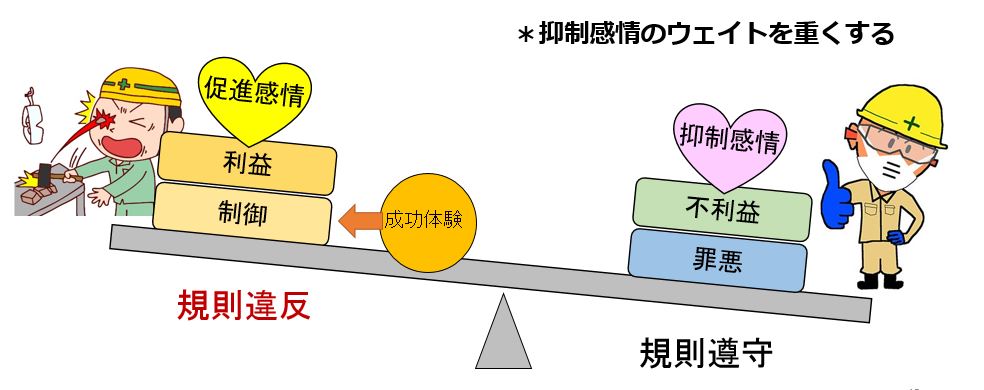

- 違反(バイオレーション:violation)

- 背後要因とヒューマンエラー

- チームワークとヒューマンエラー

- ヒューマンエラーの分析手法

- インシデント レポート

- ヒューマンエラー対策 ワークシート

- ヒューマンエラー×AI 今後の展望

- 6. これからの展望:3年で起こる変化

- 7. ミニ事例(想定)

- ヒューマンエラー イラスト

- スライドシェアー版 ヒューマンエラー理論

ヒューマンエラーとは?

ヒューマンエラーとは、人為的過誤や失敗(ミス)のこと。

『システム目標』に対して許容範囲の範囲を超えた人間の行動、あるいは処置の事」

JIS Z8115の定義では「意図しない結果を生じる人間の行為の事」と規定。

ヒューマン・エラーは、基本的には人間側のエラー(問違い)に起因することが多いがエラーを引き起こしている他の外部要因もあり、ヒューマン・エラーを防止するためには、人間側の問題となる部分の指導、管理を強化だけでは不十分であり、誘発原因となる因子を取り除くことも重要。

ヒューマンエラーの別な呼び方

「ヒューマンエラー」の別の呼び方には、以下のような表現があります。

一般的な表現

- 人的ミス(じんてきミス)

- 人為的ミス(じんいてきミス)

- 人間の誤り

- ヒューマンミス(Human Miss)

業界・専門的な表現

- 操作ミス(Operational Error)

- 認知エラー(Cognitive Error)

- 判断ミス(Judgment Error)

- 決定ミス(Decision Error)

- 行動エラー(Behavioral Error)

- 処理ミス(Processing Error)

心理学・安全管理の視点

- 認知的失敗(Cognitive Failure)

- 注意ミス(Attention Error)

- 記憶ミス(Memory Error)

- 状況認識ミス(Situational Awareness Error)

- スリップ(Slip)(意図した行動の実行ミス)

- ラプス(Lapse)(記憶の抜け落ち)

- ミステイク(Mistake)(計画・判断ミス)

リスク管理・企業用語

- 作業ミス(Work Error)

- 手順違反(Procedure Violation)

- 安全違反(Safety Violation)

- 業務エラー(Task Error)

- 事故誘発行動(Accident-Inducing Behavior)

ヒューマンエラーの別の呼び方(英語・中国語)

英語(English)

- Human Error(ヒューマンエラー)

- Human Mistake(人的ミス)

- Operational Error(操作ミス)

- Cognitive Error(認知エラー)

- Judgment Error(判断ミス)

中国語(Chinese)

- 人为错误 (rénwéi cuòwù)(ヒューマンエラー)

- 人为失误 (rénwéi shīwù)(人的ミス)

- 操作失误 (cāozuò shīwù)(操作ミス)

- 认知错误 (rènzhī cuòwù)(認知エラー)

- 判断失误 (pànduàn shīwù)(判断ミス)

ヒューマンエラーの心理学的側面

ヒューマンエラー(Human Error)は、心理学的な観点から 認知、注意、記憶、判断、習慣 などの影響を受けて発生します。

ここでは、ヒューマンエラーに関連する心理学の理論やモデルを解説します。

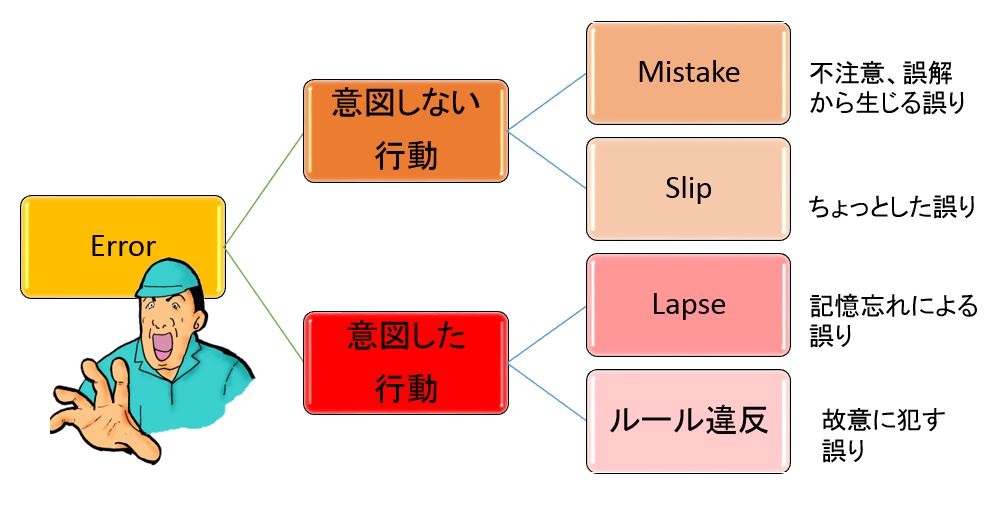

ミス、エラーの明確な区分はなく、現場では同様に使われているが心理学上の表現ではJames Reasonが考案したエラーモデルでヒューマンエラーを表現してる。

ミステイク:Mistake

見間違い、聞き違い、勘違いなどのミスは人間の認知システムの特性によって不可避的に発生する。しかし、それは認知システムに欠陥があるためではない。人間の認知システムはコンピュータのように入力情報を処理して、認識、決定というアウトプットを出力する。目や耳はセンサーである。

コンピューターとの大きな違いは、情報が不完全でもあいまいでも、前例や状況、文脈を手がかりにしてとりあえずのアウトプットを出してくれることだ。そうでなければ、人類は生存競争を生き延びられなかった。

ミステイクは人間の素晴らしい証知能力の副作用である。

スリップ(錯誤):Slip

スリップ:意図した動作は正しかったのに、意図しない動作のミスをおかしてしまうのがスリップである。慣れた動作は体が記憶している。何かしようと意図が形成されるとその意図を実現するのに適当な動作のパターン(心理学では行為のスキーマと呼ぶ)が活性化し動作を開始するきっかけ(「トリガー」=外からの刺激、前の動作の終了)とともに行為スキーマが実行される。

この過程の中で、いつも動作のトリガーとなっている刺激か来ると意図がないのに動作してしまったり(例=もっと上の階に行こうとしていたのに自分のオフィスかある階でエレベータのドアが開くと降りてしまう)

意図の形成から後の動作はほとんど無意識に遂行されるために、十分に意識しないで体を動かす(あるいは動いてしまう)からミスを起こすのである。しかし、意識しながら動作をすると動きが遅くなるしスムーズにつながらない。あらゆる熟練作業は意図だけを意識すれば後は勝手に体が動く。そうでなければ仕事にならない。

つまり、行為のスリップも行為の熟練に伴う副作用なのである。

ラプス(失念):Lapse

記憶には覚える段階、覚えた情報を保持する段階。そして、覚えている情報を取り出す(思い出す)ステップがある。

覚えられない。覚えたのに忘れてしまった。思い出そうとしても思い出せないという失敗はそれほど問題ではない。

事故に結びつきやすいのは思い出すことを忘れてしまうというラプス「失念」である。行うべき行為の予定をいったん記憶し、それを忘れたわけではないのに適切なタイミングで思いだせないのが失念である。

連絡のし忘れ、引き継ぎ事項の漏れ、最後の手順のやり忘れなどは重大事故につながっている。

しかし、必要な時に自発的に全てことを思い出す為にはメモやタイマー、チェックリストなどで頭の外側に記憶をとどめておく工夫が必要である。

ヒューマンエラーを防ぐ心理学的対策

ヒューマンエラーを防ぐために、心理学の知見を活かした対策が取られています。

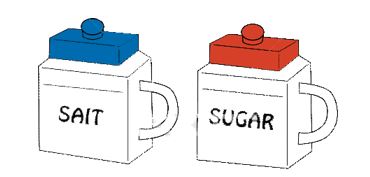

(1) 認知的負荷を減らす

- チェックリストの活用(ワーキングメモリの負担軽減)

- 色やアイコンで区別する(視覚的強調)

(2) 環境を整える

- 作業負担を分散(疲労による判断ミスを防ぐ)

- 静かで集中しやすい環境を作る(気が散る要因を減らす)

(3) フィードバックを活用

- エラーをすぐに知らせるシステム(警告音・エラーメッセージ)

- 自己チェックの仕組み(二重確認、ダブルチェック)

(4) 「習慣によるミス」を防ぐ

- 作業手順を意図的に変更(定期的にルールを見直す)

- チェックポイントを設ける(定期的なリフレッシュ)

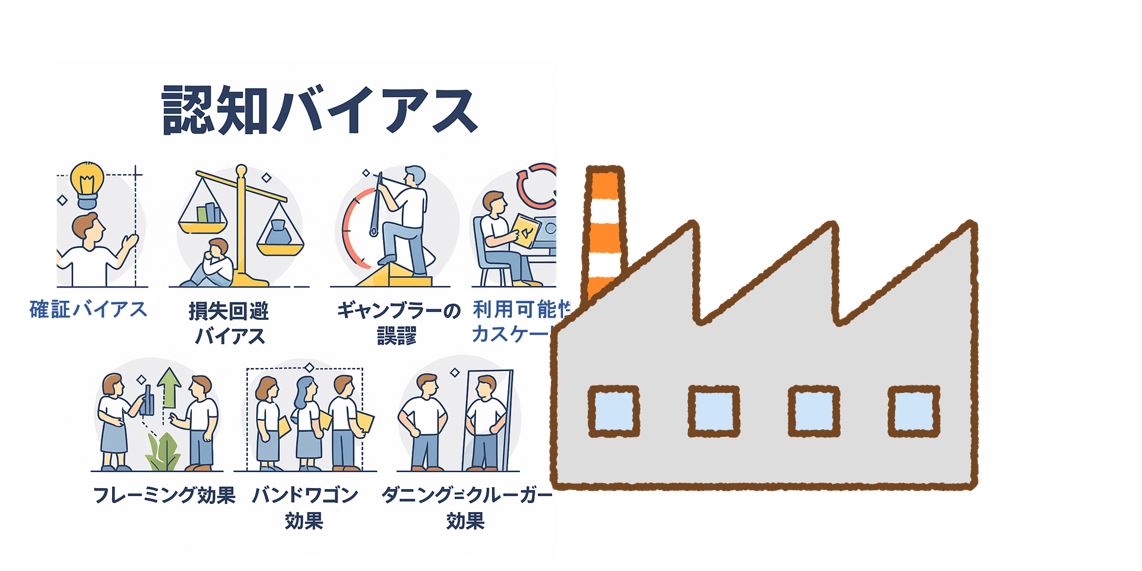

最新のヒューマンエラー防止の心理学|【認知バイアス×CBT】

1. 認知バイアス(思い込みのクセ)

- 確証バイアス:自分に都合の良い情報ばかり集める。

- 過信バイアス:自分の精度を過大評価する。

- 正常性バイアス:異常でも「いつも通り」と判断。

- アンカリング:最初の数字・情報に引っ張られる。

✅ 対策のキモ:仕組みで反証させる(第三者チェック/「逆の事実」を必ず探す欄を設ける)。

2. 注意資源とワーキングメモリの限界

人間が一度に扱える情報量は少なく、マルチタスクは基本的に不可。単調作業・騒音・通知過多で注意が分散し、スリップが増えます。

✅ 対策:一時停止(タイムアウト)/集中ブロック/割り込みルール(連絡は○分ごと等)。

3. ストレス・疲労・睡眠不足

ストレスや眠気は判断の質を落とし、リスク感度を鈍らせます。業務設計に休息と交代を組み込みましょう。

CBT(認知行動療法)をミス防止に“そのまま”使う

CBTは医療の技法ですが、考え方のクセを整え、行動を変える汎用メソッドとして日常のエラーマネジメントにも有効です。

1. ABCDEモデル(自己ツッコミの型)

- A:出来事(例:作業締切が迫る)

- B:信念(「急がないと終わらない」「確認は後で」)

- C:結果(焦ってチェック省略→ミス)

- D:反証(「急いでも検品は2分でできる」「二重チェックが早道」)

- E:効果(落ち着いて手順遵守→再発減)

📝 ワンポイント:付箋でもOK。A/B/Cを書き出し、**D(反証)**を1行で書く癖をつける。

2. STOPP/STOP 技法(衝動の一時停止)

- Stop:その手をいったん止める。

- Take a breath:深呼吸1回。

- Observe:自分の考え・感情・周囲を観察。

- Pull back/Proceed:俯瞰して「今やるべき最小の正解」を選ぶ。

⏱ 導入ヒント:端末・作業台に**「STOP」ステッカー**を貼るだけでも効果。

3. If-Thenプランニング(実行意図)

**「もしXなら、その時はYする」**を事前に決めると、迷いが減り実行率が上がります。

- 例:もし入力欄が金額なら、その時は桁区切りと単位を声出し確認する。

- 例:もしメール送信前なら、その時は宛先と添付の指差し呼称を行う。

4. 認知記録シート(テンプレ)

関連記事:認知バイアスとは?工場の意思決定を改善する方法

現場で使える「ミス防止」具体策10選(認知バイアス×CBT)

- チェックリストの標準装備:重要工程を短文+動詞始まりで。迷いをゼロに。

- 声出しダブルチェック:読み上げ→復唱で確証バイアスを打ち消す。

- タイムアウト宣言:不確実時は「いったん停止」をルール化。

- プレモーテム(事前検死):開始前に「失敗した前提」で原因を出し切る。

- ポカヨケ(エラープルーフ):物理・UIで「間違えられない」設計。

- 4眼原則(ペア作業):一人の限界を仕組みで補う。

- 異常系の先読み練習:想定外を想定内に。ロールプレイで鍛える。

- ステータス可視化:カンバン/アンドンで「今どこ?」を一目に。

- 自動化の“皮肉”対策:システム過信を避ける「人間の最終確認」枠を残す。

- KPTふりかえり:小さく早く学習し、再発防止策を積み上げる。

事例で学ぶ ヒューマンエラー防止対策

事例A:メール誤送信

- 背景:類似アドレスが多数、急いで送付。

- 認知バイアス:正常性/過信。

- 対策:宛先をTo→Bcc→最終Toの順に組むIf-Then/**送信遅延(1分)**をデフォルト。

事例B:金額の桁ミス

- 背景:フォーマット不統一。

- 認知バイアス:アンカリング。

- 対策:3桁区切り強制フォーマット/声出し「千・万・億」確認。

事例C:チェック飛ばし

- 背景:ベテランによる近道行動。

- 認知バイアス:過信・コミットメント。

- 対策:4眼原則の徹底/短いチェックリストに再設計。

ミスを減らす3つの小さな習慣(個人向け)

- 1分プレモーテム:作業前に「失敗したとしたら?」を30秒で3つ書く。

- 1行ABCDE:困りごとをA/B/C→反証D→新しいEでメモ1行。

- 週1ふりかえり:KPTを各3行だけ。TryはIf-Thenで言語化。

よくある質問(FAQ)

Q1. 認知バイアスはトレーニングで消せますか?

A. 完全には消えません。だから仕組みで気づけるようにします(ダブルチェック・逆チェック・プレモーテムなど)。

Q2. CBTは医療の専門家しか使えませんか?

A. 専門治療は医療機関で行いますが、ABCDEやSTOP/STOPP、If-Thenのような一般化された自己調整スキルは日常の自己管理にも応用できます。

Q3. チェックリストが面倒で形骸化します。

A. 短くする/頻度の高い項目に絞る/画面に埋め込む(UI化)で“押せば済む”形に。

Q4. 自動化すれば全部解決しますか?

A. 自動化は強力ですが、過信が新たな事故を生むことも。人間の最終確認とアラートの質を担保しましょう。

まとめ:気合いより“型”で防ぐ

- 人は必ずミスをする。だから**型(チェックリスト、If-Then、ダブルチェック)**で守る。

- 認知バイアスを前提に、**CBTの型(ABCDE/STOPP/If-Then)**で自己調整力を上げる。

- チームではKPTとプレモーテムで「学習する仕組み」を回す。

心理学でヒューマンエラー防止策 看護、介護、医療、工場の事例で学ぶ!

人は必ずミスをします。だから個人の注意力に依存せず、認知バイアスを見越した**“型(チェックリスト/タイムアウト/ダブルチェック/If-Then)”**で守ります。

看護(病棟・外来)

よくあるエラー:投薬の取り違え・投与量ミス、患者誤認、ライン類の接続間違い、転倒・転落リスク見落とし、感染対策の手順抜け。

心理メカニズム:時間圧による近道(バイオレーション)、確証バイアス(「合っているはず」)、正常性バイアス(「いつも通り」)、警報疲れ(アラート・ファティーグ)。

防止策(すぐ使える)

- 6R+読み上げ復唱(氏名・薬剤名・用量・投与経路・時間・有効期限)→相手がサインバック。

- 投与前タイムアウト:声出しで氏名・薬剤・アレルギー・投与経路を確認。

- SBAR(状況・背景・評価・提案)で口頭報告を型化し、メモを残す。

- バーコード投薬+人の4眼:システム過信を避け機械+人で二重化。

- If-Thenプラン:

- もし薬剤名が類似していたら→薬袋と指示書を並べて指差し復唱する。

- もし患者が入れ替わる場面なら→リストバンドとカルテの氏名を二者読みしてから処置。

🗂️ ケース:夜勤帯の救急入院で投薬が重なり、看護師が薬名を見間違えかけた。タイムアウトの声出しと読み上げ復唱で気づき、ダブルチェックで回避。

介護(施設・在宅)

よくあるエラー:服薬介助の誤り、食形態(刻み・とろみ)取り違え、移乗・移動時の転倒、誤嚥、申し送り・家族連携の抜け。

心理メカニズム:親切バイアス(“大丈夫でしょう”の甘さ)、習慣化による自動操縦、注意資源の枯渇、マルチタスク。

防止策(すぐ使える)

- ピクトグラム表示:食形態・アレルギー・嚥下レベルを一目で。

- 指差し呼称+読み上げで口と手を連動(例:「Aさん、とろみ中、150ml」)。

- STOP(一時停止)をルール化:迷いが出たら必ず止まって相談。

- If-Thenプラン:

- もしむせ込みが1回でも出たら→姿勢を直し、量を減らし、看護へ報告する。

- もし移乗に不安があると感じたら→2名介助に切替、スライディングシート使用。

- ABCDE簡易記録:出来事→考え→感情→反証→新しい考えを1行メモで残す。

🗂️ ケース:昼食介助で刻み食と軟菜食が混在。ピクト+トレイ色分けと読み上げで誤提供を防止。

医療(診療・手術・検査)

よくあるエラー:患者誤認、手術部位間違い、検体ラベル取り違え、診断のアンカリング(初期仮説に固執)、画像・数値の見落とし。

心理メカニズム:権威勾配(言い出しにくさ)、確証バイアス、時間圧、チーム内の共有不足。

防止策(すぐ使える)

- サージカル・セーフティ・チェックリストとタイムアウトの厳守(患者・部位・手技・機器)。

- クローズドループ・コミュニケーション:指示→復唱→完了報告の三点セット。

- プレモーテム:開始前に「失敗したとしたら」を3つ挙げ、対策を先に埋め込む。

- デバイアシング質問:

- ほかに可能性は?(代替仮説)

- 逆の事実は?(反証)

- If-Thenプラン:

- もし検体ラベル貼付の場面なら→二者読み+バーコード照合をセットで行う。

- もし読影で自信がないなら→第二読影を必ず依頼。

🗂️ ケース:検体採取後、別患者の台紙に貼りかけたが、二者読みとバーコードで気づき差し替え。クローズドループで報告まで完了。

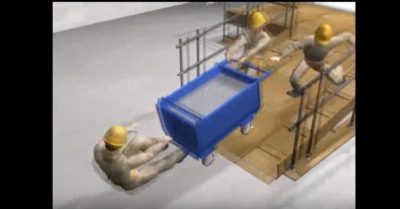

工場(製造・物流)

よくあるエラー:部材取り違え、工程順序の飛ばし、設定・トルク値ミス、検査漏れ、誤出荷。

心理メカニズム:単調作業による注意低下、アンカリング(初期設定を疑わない)、近道行動、疲労。

防止策(すぐ使える)

- ポカヨケ:形状差し違い防止・位置決め治具・コネクタの非互換化。

- 二重識別:スキャナ+目視の両方で部材確認。

- アンドン・カンバンで進捗・異常を見える化。

- 写真つき標準作業書:動詞始まり・1手順1行で迷いを排除。

- スタート前プレモーテム:失敗原因を先出し→チェック項目に反映。

- If-Thenプラン:

- もし寸法NGが出たら→直ちにライン停止→班長へ報告→原因切り分け。

- もしロット切替なら→初品確認→設定値復唱→試験片採取。

🗂️ ケース:ロット切替後、初品で寸法ズレ。If-Thenに従いライン停止→原因は治具摩耗。ポカヨケ改善で再発防止。

4領域に共通する“仕組み”

- チェックリストは短く(19項目以内)・動詞始まり・現場の言葉で書く。

- 声出し・復唱・指差しで確証バイアスを打ち消す。

- タイムアウト/STOPを合図とセットでルール化(声・札・チャット絵文字)。

- ダブルチェックは条件付きで強制(高警戒薬・ラベル・ロット切替など)。

- 「責めない」文化:報告しやすさが再発防止の土台。個人責任でなく仕組み改善へ。

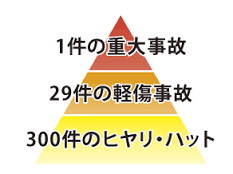

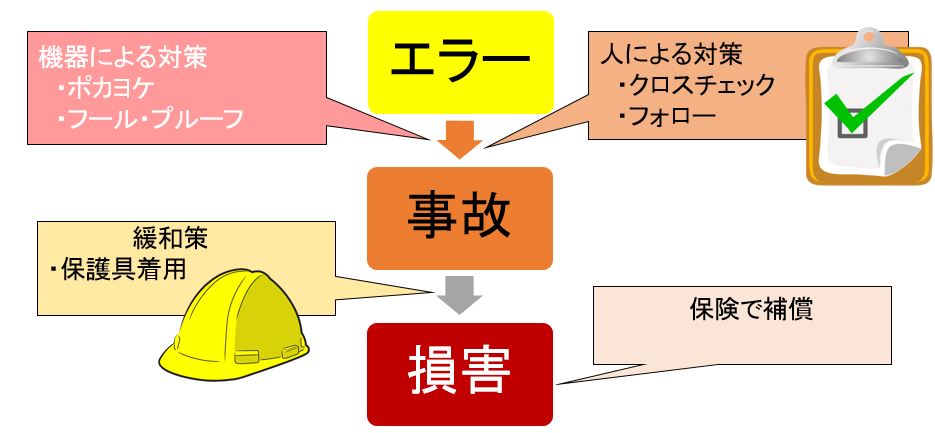

安全事故とヒューマンエラー

ヒューマンエラーが発生しても直ぐに安全事故が発生するわけではありません、高所作業をして落下しても安全帯を着用すれば下まで落ちません、又、ヘルマットを着用していれば怪我の程度は軽くなります。

安全、安心を確保する為にはエラーを起こさないところから始まり、被害、損害を最小限にとどめるところまで検討する事が必要です。

ヒューマン・エラーの頻度

ヒューマン・エラーの起こりやすさは、HEP (Human Error Probability)

という比率で表されます。これは、エラーを起こしうる機会数あるいは試行数に対する実際に起こしたエラー回数の比で表します。

HEP=エラー数/エラーに対する機会数

人間の作業行動において、例えば、古いダイヤル式電話でのダイヤル回しは20回に1回はエラーを起こし、繰り返し単純作業では100回に1回、かなり整備された環境下での作業行動でも、1000回に1回はエラーを起こすといわれています。このように、「人間はもともとミスを起こしやすい動物」であるという認識が大切です。

人間の意識モード別 ヒューマン・エラー発生率

ヒューマン・エラーは生理、精神状態では発生率が百倍以上も異なる

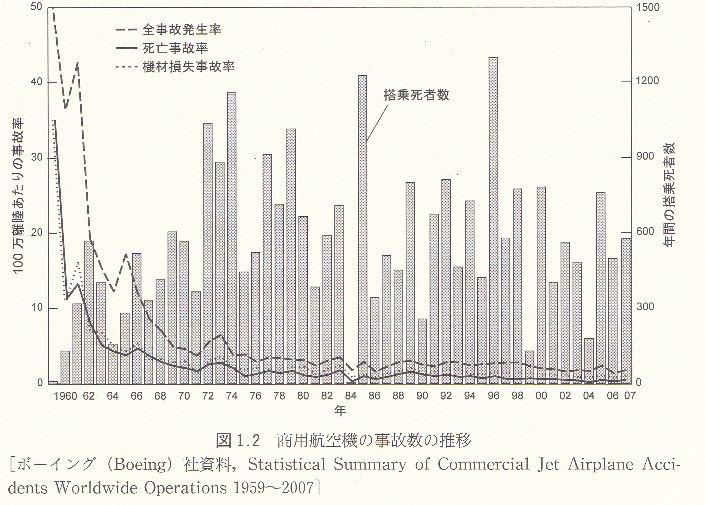

ヒューマン・エラーの事故推移

下図は民間航空機での事故率を示したものです

1960年代(昭和35年ごろ)までは1万回離陸あたりの年間の航空機事故件数がきわめて高いことがわかります。航空機の機体性能や金属疲労などの技術的事象や,高層の気象などに未知の部分があり“人知を超えた事態に遭遇しての事故が多かったといわれています、(ボーイング社の資料より)

ところが,技術が進歩し,気象予知も格段に向上したにもかかわらず,事故率は70年代から一定(2~3回/100万回離陸当たりの全事故回数)になってきてしまっています。

機体整備のヒューマンエラー,管制官とパイットとの意思不疎通など,人的要因に起因する事故がなくならないためなのです、この事は他の業種で発生する事故(交通事故,医療事故,品質事故)でも似たように状況です。

事故をなくしていくためには技術問題は当然として人的問題に徹底的に踏み込まなければ事故は防げません。

ヒューマンエラー 確率 3/1000の根拠

ヒューマンエラーの確率 3/1000(0.003) という値は、一般的に人的ミスの発生率としてよく引用される値ですが、その根拠には以下のような理論や研究が関係しています。

1. ヒューマンエラー確率(Human Error Probability, HEP)の概念

ヒューマンエラー確率(HEP)は、特定の状況において 人間がミスをする確率 を定量的に示したもので、多くの産業(航空、原子力、医療、製造業など)で用いられています。

0.003(3/1000)という値は、以下のような研究やデータに基づいている可能性があります。

2. Swain & Guttmann の THERP(人間信頼性評価技法, 1983)

THERP(Technique for Human Error Rate Prediction) という手法は、ヒューマンエラーの確率を定量的に分析するための手法であり、Swain & Guttmann(1983)の研究が基礎になっています。

- 一般的な作業環境での 単純な人間の行動のエラー率 として、0.001~0.01(1/1000 ~ 10/1000) の範囲とされる。

- 標準的な作業条件 のもとでの単純な手順実行時のエラー確率が 0.003(3/1000) に相当する。

- より複雑な状況(高ストレス、時間制約)ではエラー率が上がり、0.1(10%)以上になることもある。

3. 日本の原子力安全指針での採用

日本の原子力安全関連の指針では、人的ミスの発生確率を評価するために 0.003(3/1000) の値が用いられることがあります。これは 「標準的な作業環境での単純な行動」 に基づいた数値とされています。

4. MIL-STD-882(アメリカ国防総省の安全基準)

アメリカ国防総省の MIL-STD-882 では、人的ミスの確率を評価する際に、経験的データに基づいて エラー発生率を 0.001 ~ 0.01 の範囲で想定することが多い。

- 例えば、1回のボタン押しで間違える確率が 0.001~0.003 とされている。

ヒューマンエラー確率「3/1000」 は、主に THERP(Swain & Guttmann, 1983) の研究が根拠となっており、原子力、航空、軍事、医療、製造業などの分野で安全評価の基準として広く使われています。

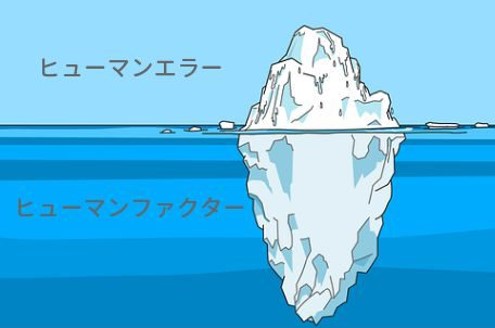

ヒューマンファクターとヒューマンエラーの違い

ヒューマンエラーの要因は人間だけではなく、作業環境、家庭環境があり、当事者である人間の取り巻く全ての要因を検討する必要があります、これらの要因を『ヒューマンファクター』と呼びます。

ヒューマンファクター(human factor) は、組織や設備、その他さまざまな環境における人間側の行動特性のことです。

ヒューマンエラーとの違いは、もともと人間が潜在的に持っている特性がヒューマンファクターで、エラーという形で顕在化した場合をヒューマンエラーと呼ぶことです。

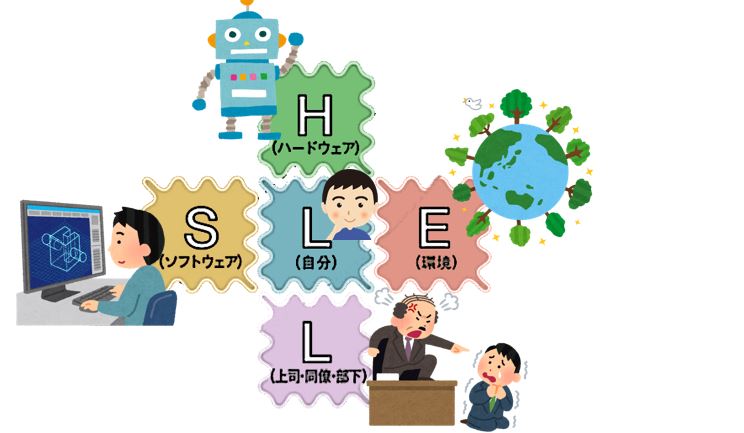

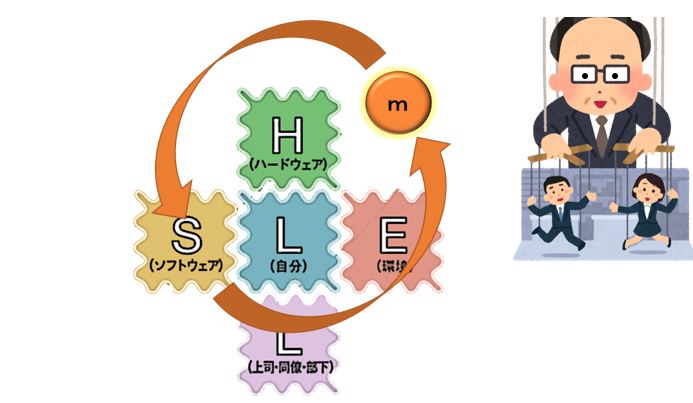

ヒューマンエラーの防止には『ヒューマンファクター』が最適にする必要があり、『ヒューマンファクター』の要素モデルとしてSHELL(m-SELL),4M(5M)を活用して原因究明を行います。

ホーキンズのSHELL分析モデル

SHELL分析モデルは航空パイロットへのヒューマンエラー説明用に使用きたものです、図の中心のLは,作業者本人(Liveware)を表しています。

S:ソフトウェア(software):作業手順、作業指示、教育訓練の方式など

H:ハードウェア(hardware):作業に使われる道具,機器,設備など

E:環境(environment):照明や騒音,温度や湿度,作業空間の広さなど

L:周りの人たち(liveware):命令をする上司や同僚など。

中心のLと周辺のS, H, E, Lの状態は時々刻々と変化します.人間(L)は体調や疲労で状態は容易に変わります,ソフトウェア(S)にしても,作業内容や手順の改定,作業要領書等、変わります。ハードウェア(H)は,道具の磨耗や機械の故障,また機械入れ替えなどで,状態は同じということはありません.当然のことながら,環境(E)も,常に変わります。

SHELモデルの各枠は波打っていますが,これは,各要素は常に同じではないことを表しています、周辺のSHELの状態が変わるから,中心のLもそれに合わせて行動しなくてはならないし,また,中心のLの状態も変わるから,それに合わせて周辺のSHELも変化しなければなりません。

Lと周辺のSHELとのマッチングを取る為には全体を管理するマネジメントが(m)必要です、具体的には社長、部長等です。

m-SHELL分析モデル

東京電力の河野氏が提唱するm-SHELモデルは、SHELLモデルにmをつけたm-SHELLを提案し、わかりやすく説明しています。

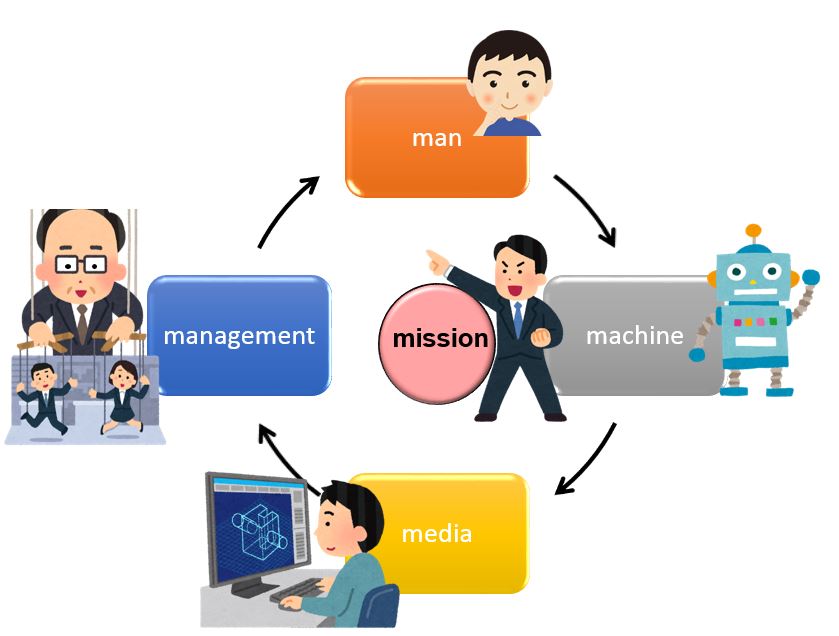

4M(5M) ヒューマンエラー モデル

ヒューマンエラーの防止対策の分析と4Mが使われています。

①man:作業者本人、上司、同僚

②machine : 道具,機械,設備などのハードの要素

③media : 照明,騒音をはじめとする物理的環境,手順などの情報環境.

④management : 制度や管理体制など,管理的な要素

さらに,そもそも,その作業の目的や目標,意義,ということも考える必要があることから,

⑤mission : 作業の目的,目標に関する要素

をプラスして,5Mということもあります。

4Mは, SHELモデルと本質的に同じであり, manは中心のL, machineはH,物理的環境はE,人間環境は周辺のL,情報環境はSに相当しています。

SHELも4Mも,いずれもヒューマンエラーの原因究明,対策立案ではヒューマンエラーを起こした人のことだけを考えていてはいけないことを示しています。もちろん,エラーを起こした人のことは注目しなくてはなりませんが,各要素のマッチング,という考え方でアプローチすることが大切です。

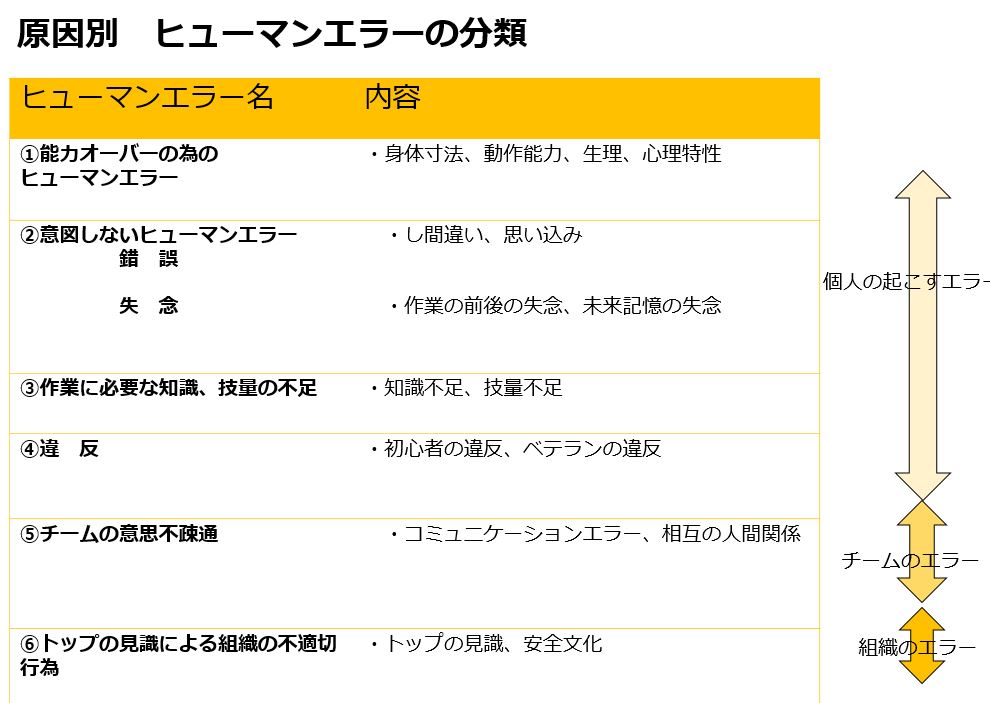

ヒューマンエラーの分類

原因別のヒューマンエラーの分類

現実のヒューマンエラーを原因から分類したのが下記である。

①人間の能力オーバーの為のヒューマンエラー

②取り違い、思い違いなどの判断の錯 誤

③し忘れ、記憶の失 念

④作業に必要な知識や技量の不足によるヒューマンエラー

⑤手抜き、怠慢等の違 反

⑥チームの意思不疎通

⑦トップの見識による組織の不適切行為

ヒューマンエラーの12分類(Dirty Dozen)

これは、航空業界などで有名な 「Dirty Dozen(ダーティ・ダズン)」 という12の要因に基づいています。

-

Lack of Communication(コミュニケーション不足)

- 必要な情報が共有されない、誤解が生じる。

-

Complacency(慢心・油断)

- 「いつもやっているから大丈夫」と思い込み、リスクを見落とす。

-

Lack of Knowledge(知識不足)

- 必要な知識や訓練が不足し、誤った判断をする。

-

Distraction(気の散漫)

- 作業中に中断や注意散漫が発生し、手順を間違える。

-

Lack of Teamwork(チームワークの欠如)

- 他者との協力が不足し、ミスが発生しやすくなる。

-

Fatigue(疲労)

- 体力や精神的な疲労により、判断力や注意力が低下する。

-

Lack of Resources(リソース不足)

- 適切な設備、ツール、時間、人材が不足し、ミスが発生する。

-

Pressure(プレッシャー)

- 締め切りや上司の期待などの圧力で、適切な判断ができなくなる。

-

Lack of Assertiveness(主張不足)

- 必要な時に意見を言えず、問題を未然に防げない。

-

Stress(ストレス)

- 精神的ストレスが高まり、冷静な判断ができなくなる。

-

Lack of Awareness(状況認識の欠如)

- 自分の行動が全体に与える影響を理解していない。

-

Norms(悪しき慣習・ルール違反の常態化)

- 「いつもこうしているから」と安全規則を守らない。

この Dirty Dozen は、特に 航空業界や労働安全管理 でよく用いられますが、医療や建設業、製造業など さまざまな分野 でヒューマンエラーの防止策として活用されています。

どの業界でも、ヒューマンエラーを防ぐためには 教育・訓練、作業環境の整備、適切なコミュニケーション が重要です。

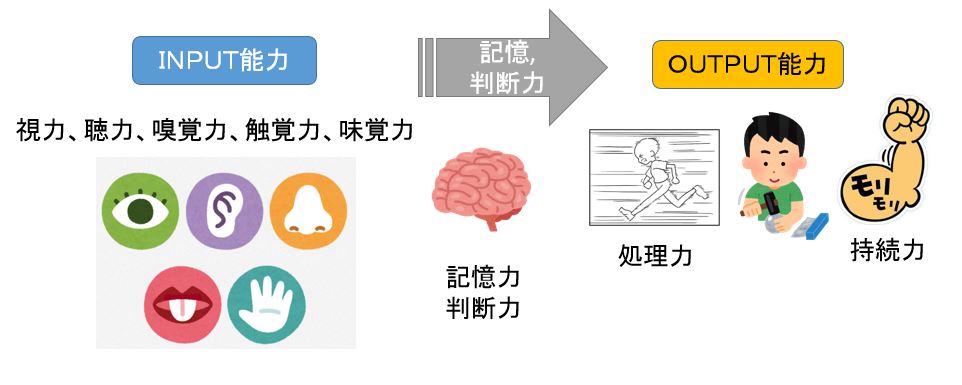

能力オーバーによるヒューマンエラー

人間はモノを見たり、聞いたりして判断し、手足を使って作業をします、この

見る、聞く、判断する、動作する“にはそれぞれ視力、聴力、判断力、記憶力、動作力などの能力がありますが限界があります。

そして人間の能力(視力、聴力、判断力、記憶力、動作力)を超えた場合、ヒューマンエラーの発生率が異常に高くなります。

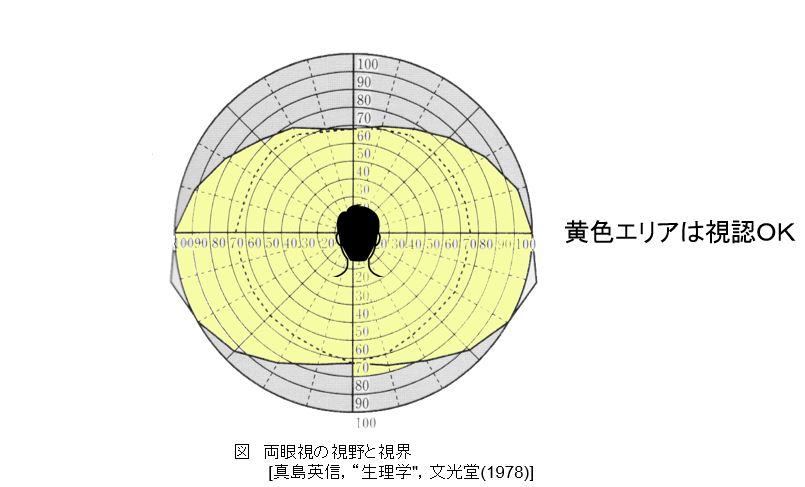

視力,視覚限界とヒューマンエラー

両眼で見た方は単眼で見るより視力がアップします。

1.視野の拡大(単眼視野より約25%広い)。

2.より正確な立体視、物体サイズの判定、遠近感の判定が精密になる。

3.視力増強効果(片眼視力より1~2割増)。

人間の視野は,視線の周り上下60°、左右110°程度の範囲です、この範囲を超えると,表示は見えません。

スポンサーリンク

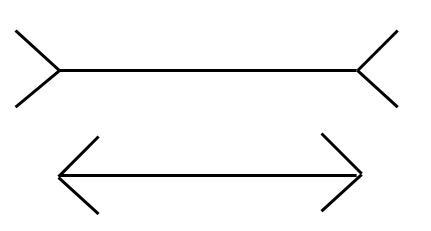

錯覚とヒューマンエラー

錯覚でもヒューマンエラーが発生します。

『ミュラーリェルの錯視』

上下、どちらの線が長い?

横線は曲がっている?

サークルは傾いている?

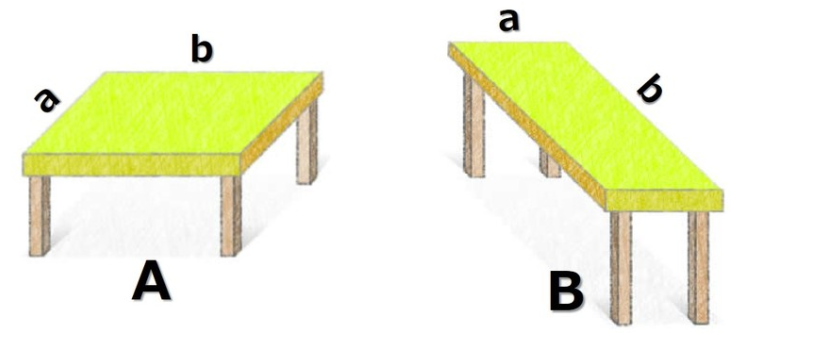

「サンダー錯視」

ドイツの心理学者フリードリッヒ・ザンダーが報告した錯視です。AのテーブルとBのテーブルどちらが大きいでしょうか?(回答:同じ面積)

マリオット盲点

下の画像を、左目を閉じて右目だけで左●マークをじっと見て下さい。

右側の大きいマークが左方向に移動すると消える場所があります、ここがマリオット盲点です。

聴覚とヒューマンエラー

人間は通常、下は20Hz程度から、上は(個人差があるが)15,000Hzから20,000Hz程度までの鼓膜振動を音として感じることができ、この周波数帯域を可聴域という。可聴域を超えた周波数の音は超音波という、さらに人間の聴力は加齢によって可聴域が縮小する。高周波の聴力から先に失われる傾向にある。

よってヒューマンエラーを防止する為には人間の可聴域を配慮した対策をしなければならない。

記憶力と ヒューマンエラー

人間の記憶には何回も繰り返して覚えた『長期記憶』と短時間で覚えた『短期記憶』があり、『短期記憶』はすぐに忘れやすくヒューマンエラーに密接に関連しています。

人間が瞬間に記憶できる短期記憶の限界数を認知心理学では「マジカルナンバーと呼びますがアメリカの認知心理学者であるジョージ・ミラー(George Armitage Miller)氏が1956年に発表した論文では[7±2]でした。

現在は2001年にはミズーリ大学の心理学教授であるネルソン・コーワン〔Nelson Cowan〕氏が、[4±1]こそ、正しいマジカルナンバーであると発表し、これが定説となっています。

つまり、「4チャング」を中心とした3~5チャングこそが短期記億の限界の数であるということです。

チャングと数字語呂合わせ

チャングとは,ミラー氏が提唱した概念で,人が知覚する情報のまとまりを意味します、例えば、「かがみもち」は5チャングになります。「鏡・餅」として理解すれば2チャング、「鏡餅」で理解すれば1チャングになります。

数字を記憶する場合は数字語呂合わせで意味のある[4±1]チャングに変換すると覚えやすく、忘れにくくなります。

例えば「2681028298808878」の場合は

「268風呂屋」「1028豆腐屋」「298肉屋」「808八百屋」「878花屋」です。

しかし、『短期記憶』だけに頼ってはヒューマンエラーはなくなりません、メモ、記録等の記憶の外在化が必要です。

動作能力と ヒューマンエラー

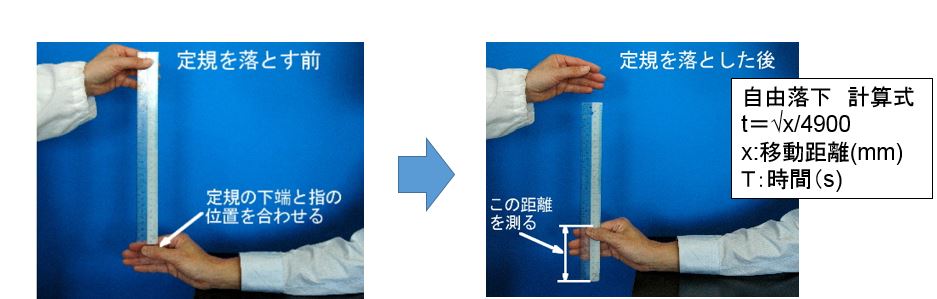

反射速度測定方法として有名な定規落としゲームです。

不意に落とされた定規をどの位置でつかめるかを調べます。定規が落ちるのを目で確認します。

人間の反応速度の限界は科学的に0.2秒以内です、個人差は無視できるほど小さいです、目から入った情報が電気信号として変換されて脳を通り、指先を動かすまで、絶対に0.2秒を切ることができません。

これを距離に直すと19.6㎝となります。つまり、この反射テストでは19.6㎝以内ではつかめません。

つかめる方は事前に予想して動いた為です。

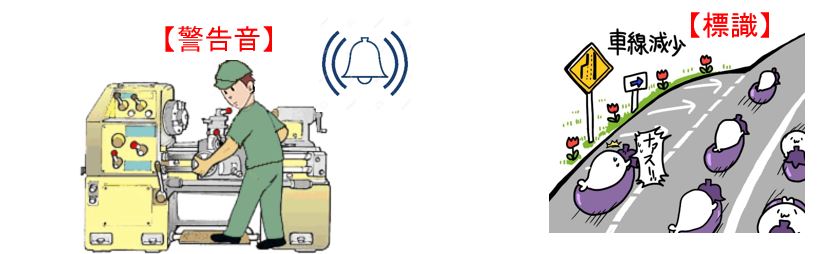

工場でのロボットの作動前の予告音や道路での車線減少前の標識表示はヒュマンエラーを防止する為の予告、予想の事例です。

年齢と ヒューマンエラー

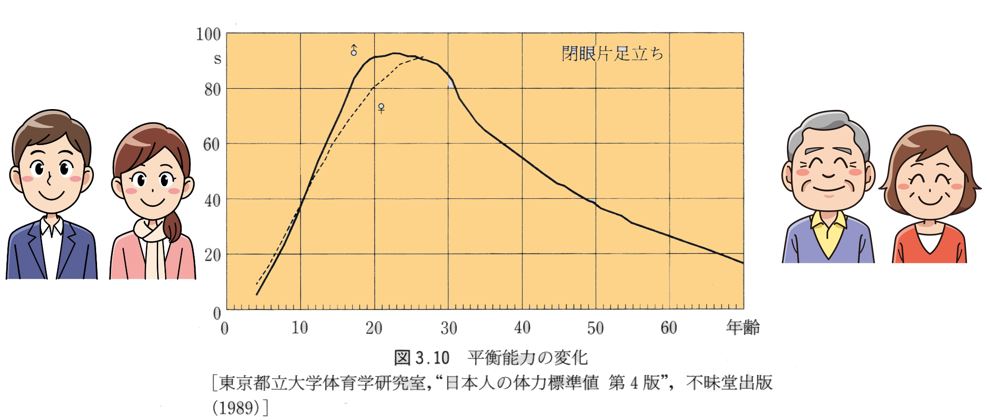

加齢とともに,基礎的な身体能力は低下します.下図に,年齢別の平衡能力の測定結果を示します、20歳代をピークに徐々に能力が低下してきていることがわかります。

これは,視力,筋力など,すべての身体能力も同じです。その結果,重量物を取り扱う職場では,高年齡者は,力負けをして労働災害を起こす心配が出てきます、また作業ペースが速いと追いついていけずにミスをする,細かい表示はよく読めないのでヒューマンエラーにつながってきます。

ベテランによるミス スリップ(錯誤)

ベテランのタクシー運転手などは、事故の起こりそうな場所での危険予知KYにより、スピードを落としたり、咄嗟の判断力により事故を未然に防ぐケ-スが多い。

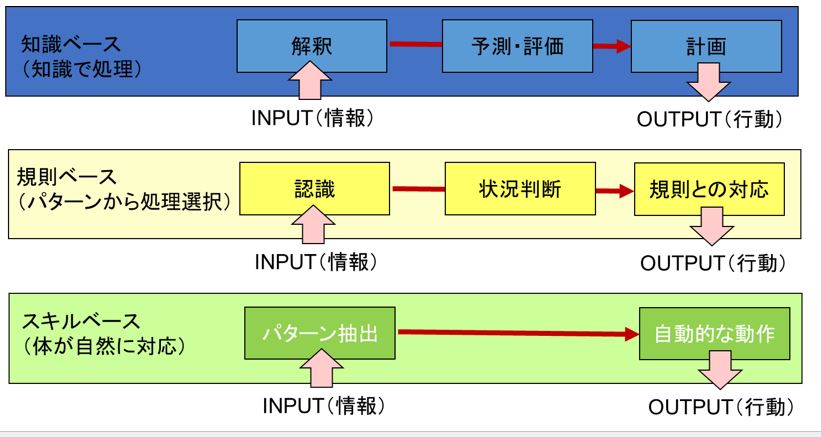

これは、当初は知識として大脳で覚え、繰り返すことで小脳に処理が移管されることによるものである。一つの型として身につくと、意識をしなくとも小脳の指示により体が自然に対応するようになるものである、 これがJ. RasmussenのSRKモデルである。

このようにベテランになると、無意識に対応することができるようになるわけだが、ここにヒューマンエラーの落とし穴がある。

すなわち、無意識(=不注意状態)での作業が増えれば、それだけ危険、錯誤(間違い)が増えてくるのである。

ベテランになるとSRKモデルのように認識・解釈などの工程を省略してしまう傾向があり、医療での「患者取り違え」「患部取り違え」「輸血ミス」などは、ベテラン医師、看護師が起こした無意識での作業ミスである。

思い込みも大脳で理解したその繰り返しで覚え込むと、その知識が小脳に移管されることにより起こるものである。

「今日は市役所へ行こう」と家を出たのに、いつものように駅に向かって車を走らせていたり、駅の改札口で他の私鉄の定期券を投入したりすることは多くの人が経験していることであろう。

スリップ(錯誤)防止対策 「取違い型」

錯誤(スリップ)は二つのタイプ、「取違い型」と「思い込み型」があり、「取違い型」の対策法は下記のとおりです。

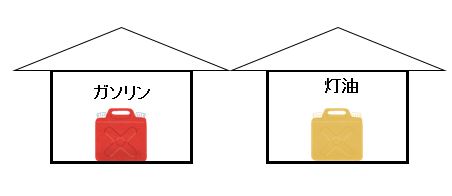

取違いの防止:

①違うものを同じところに置かない。

例えばガソリン缶と灯油缶は別な場所に 保管すれば取り間違えない。

②物理的に識別をつける。

③識別を意識する習慣づくり。

例えば使用前に指差呼称で「○○よし」と声を出して確認する事です。

スリップ(錯誤)防止対策 思い込みの防止

“思い込み”はベテランほど多く、しかも頑固です。

*思い込みをする人は、ある考え方に執着し、合理的な推定の域を超えて、固く真実だと信じ、自分が正しいことを言うために、常識・道徳・前例・先入観・固定観念などを根拠にするのでこれを論理的に分かり易く簡単に説明するのがポイント。

①標準化:機械等の操作が会社、工場毎に操作手順が違うと“思い込み”が発生しやすくなりますので共有化し、標準化を図ります。

②違いを明確化:以前との違いを明確に一目でわかるように表示する。

ど忘れ、失念(ラプス:lapse)

この“ど忘れ”は歳を重ねるごとに多くなるものである。家を出かけるときは、駅のコンビニで電池を買おう、そして隣のポストへ手紙を投函しよう、と思っていたが途中で友人に会い、話しながら歩いているうちに通り過ぎてしまう。

また、仕事で人と会う約束をしながら、メモしておかなかったために、当日忘れてしまっていることがある。

対策としては次のような例がある。

①後でやろうと思わず

にすぐに行動する、出来ない場合はメモに記録する。

②仕事上の大事な項目はチェック欄を設けて、作業者が自らチェックしまた監督者もチェックする。

③どこでも「見える化」を徹底し、目につくところに置く。

④ハード面のポカヨケ対策

シートベルト未着用のアラーム、安全装置解除時自動ストップなどを工夫。

知識不足、技量不足によるヒューマンエラー

知識不足・技量不足のヒューマンエラーは,作業を遂行するのに必要な知識や,技量をもっていなかったために起こるヒューマンエラーで,典型的な初心者型エラーです。

知識不足のヒューマンエラー

ある大学病院で研修医が自分の判断で,患者さんに鎮痛薬の代わりに麻酔薬を注射したら,ショックで死亡してしまったという事故がありました。

根本的な問題としては,仕事に対して要求される知識やスキルを,管理側がきちんと定義し,それに見合った知識のある人を,現場に配置していないことが問題としてあります。

知識不足型ヒューマンエラーへの対策

知識不足型ヒューマンエラーに対しては,管理側が次の対応をとることが重要です。

①「知らないことは聞くことができる体制」

[知らないことはしない]「自信のないことは必ず聞いてから」という原則の徹底が重要です、そのためにも日頃のコニュニュケーションの共有化ができる職場環境づくりが大切です。

②ナゼを教えるマニュアル教育訓練

教育訓練では手順だけではなく、理由も理解させます、面倒な手順,やりにくい規則であればあるほど,その理由も教育しなければいけません。人間というものは,面倒なもの,やりにくいことは,より楽に,簡単にしようという本能があります。「改善マインド」としてコストダウンに作用していればよいのですがこれはヒューマンエラー(規則違反:手抜き)と表裏の時があります。

③評価

教育訓練をした後は必ず、学習者に対して評価を行い、一定の基準に達成した者は合格させますが、不合格者は再度、教育を行います。

技量不足のヒューマンエラー

いくら『泳ぎ方の本』を読んでマスターしても泳げません。

会社、工場での仕事も同じでいくらマニュアルを読んでも実際の現場では直ぐに役立ちません、実技訓練をしてスキル、コツを学ばなければなりません、これが不足するとヒューマンエラーが発生します。

技量不足型ヒューマンエラーへの対策

①実技訓練体制

実技訓練の計画、実施、評価ができる体制づくりが必要です。又、訓練の際には学習者が遠慮なく質問できる雰囲気づくりも重要です。

違反(バイオレーション:violation)

違反とは,定められたマナーや規則を守らない,というタイプのヒューマンエラーで規定違反,規則違反(violation)ともいわれます、初心者より“ベテラン”が多く起こすことが多い。

初心者が起こす違反

会社、工場内では常識であるマナー,規則でも,新入社員にとっては常識ではないので教える事が必要です、初心者が起こす違反の要因は教えられていないことによる知識不足のヒューマンエラーが大半です。

ベテランが起こす違反

ベテランの起こす違反は「意図的」であり,「故意」であるという点があります、ルールを知っていても守らない軽率な行為です。

違反を防止するのは

違反はそれをする事により得られる利益があります、例えば儲かる、速くなる等です。更に違反をしても見つからない、自分はできるといった事が確実になると促進感情が高まります、逆に利益が少ない、見つかりやすい場合は促進感情が低くなり、違反が防止できます。

一方、違反することによる不利益(賞罰、怪我等)及び違反する事に対する罪悪感を含んでの抑制感情があり、これのウェイトを重くすると違反が防止できます。

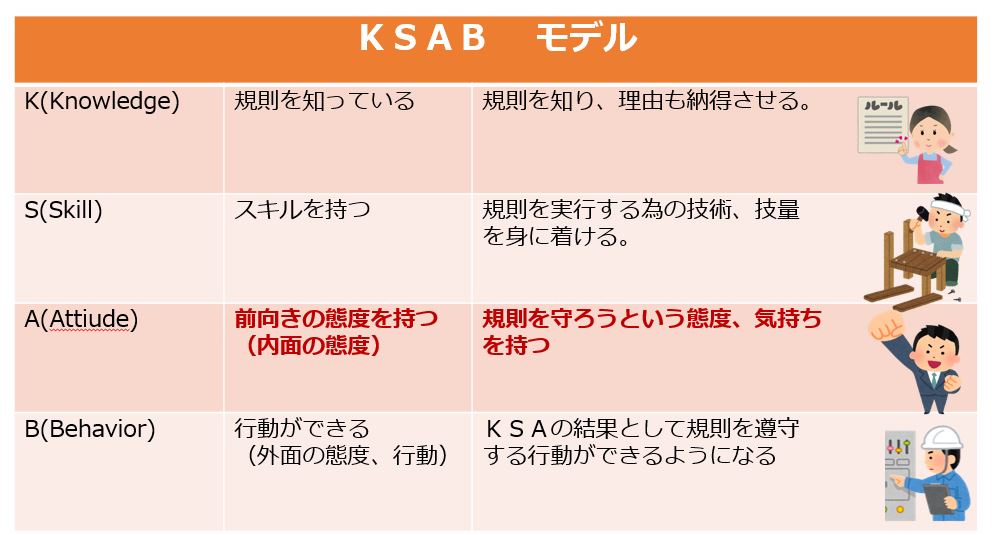

規則を遵守するには

違反を防止する為には基本的には『規則を説明し、遵守を説得、納得させて遵守の態度を見せてもらい、継続的に実行させる事です』

社会心理学ではKSABという「規則を遵守させる方法」があります。

背後要因とヒューマンエラー

体調が悪い、眠い、時間がない時はヒューマンエラーが発生しやすいです。

このような背後要因の種類として下記のようなモノがあります。

①体調不良、意欲減退、心配事等本人の内面的な要因

②作業環境、作業条件等の外的要因

③作業時刻、残余時間などの時間的要因

ヒューマンエラーの背後要因、具体的内容

| 区分 | ミス発生要因 | 具体的内容 |

| 内的要因 | 体調不良 | 睡眠不足、病気、怪我 |

| 精神状態不安 | トラブル、興奮、悩み | |

| やる気なし | 働く意欲 | |

| 外的要因 | 作業環境 | 照明、騒音、温度、湿度 |

| 管理不備 | 手順のムラ | |

| 指導不足 | わからない、できない | |

| 職場の人間関係 | コニューケーション不足 | |

| 時間的要因 | 納期 | 納期の遅れ |

| 適正な作業時間 | コンベアースピード |

チームワークとヒューマンエラー

チームワークのヒューマンエラーの事例です。

ある病院で鎮痛剤(麻薬)のモルヒネを,大量に患者に注射したという事故がありました。発端は看護師長が,指示箋に80ミリグラムと書くべきところを間違えて80アンプルと書いてしまったのです。これは単位の書き間違いの錯誤です。

問題はここからです.この指示箋を受け取った別の看護師が薬剤部に払い出しを受けに行くと,薬剤部はなんと指示どおりに80アンプルくれました。

さらにもらってきた看護師が別の看護師に渡すとその看護師は,指示箋とおりにアンプルを80本を患者に注射し、患者は死亡しました。

この事故は,看護師長の単位の書き間違いがスタートですが,そのあと指示箋を受け取った看護師,チェックすべき薬剤部,注射する看護師などが,「何か変?」と気づいてもおかしくないはずなのに気づかなかった,気づいたかもしれないけれども,いわれたとおりにしたことが問題なのです。

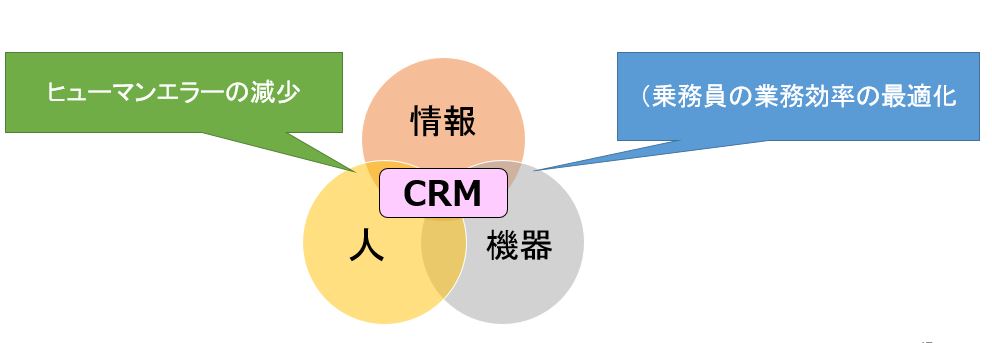

CRMに学ぶ

チームワークのポカミスとして航空機事故の防止に有効な手段として開発されCRM(Crew Resource Management) 訓練が他分野(医療、消防、消防、海運、鉄道)でも重要視されている。

CRMとは、操縦室内で得られる利用可能な全てのリソース(人、機器、情報等) を有効かつ効果的に活用し、チームメンバーの力を結集して、チームの業務遂行能力の向上、ヒューマンエラーの減少を目的とする。

CRMのスキル

①コミュニケーション

・互いに疑問なことは声に出す。

・不明瞭な言い方はしない。

・相手からの発言にはかならず反応する

(反応しないと伝わったのか伝わっていないのか,相手にわからない)

・気づいたこと,操作を始める前には必ず発言し情報と状況を共有する

(例:”右前方に積乱雲がありますね”や”今から積乱雲の回避操作を始めます”)

②チームづくり

・発言しやすい雰囲気をつくる。

・ささいな疑問の声も大切に扱う。

・指揮権を持つものはリーダーシップ&フォロアーシップ

(納得を得たうえで相手をついてこさせること)の重要性を認識する。

・感情の対立とならないように反対意見は自分への敵対ではなくチームへの利益

と建設的に受け止める、相互の信頼関係を築くようにする。

③状況の正しい認識

・常に警戒心と全体を見回す態度を持ち続ける。

・何かに気づいたら,互いに伝え合う。

・先を予測し,状況の悪化に備えて対応策をあらかじめ考えておく。

④意思決定

・そのときに得られる多くの情報を活用して判断する。

・有益な情報と不適切な情報とを見極める。

・判断したことはほかのメンバーにも伝達する。

・判断し行動した結果は常に評価する。

⑤ワークロード管理

・仕事の優先順位を付けをする。

・作業の配分を常に考える。

・ロードオバーの時の相談できる雰囲気づくり。

ヒューマンエラーの分析手法

その場限りの”もぐら叩き“の対策で終わらない為にヒューマンエラーの再発防止を行う上で重要なのが「根本原因分析」RCA(Root Cause Analysis)です。

RCAの手法には下記のような方法はあります。

①FTA(Fault Tree Analysis) 故障の木の解析

製品の故障、およびそれにより発生した事故の原因を分析する手法。

②VTA(Variation Tree Analysis) 変化の木の解析

事故発生におけるヒューマンファクターを解明するために考案された手法。

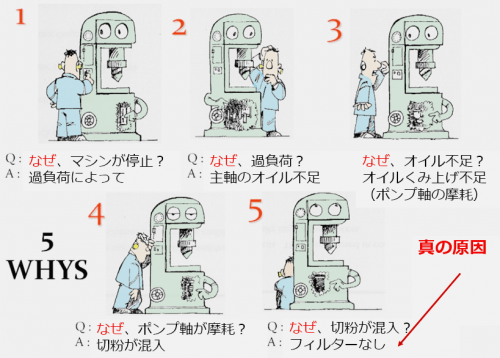

③なぜなぜ分析

④特性要因図

ヒューマンエラーなぜなぜ分析

ヒューマンエラーは、様々な要因が複雑に絡み合って発生するため、根本原因を特定し、再発防止策を講じるために「なぜなぜ分析」が有効です。

なぜなぜ分析とは?

「なぜなぜ分析」とは、問題が発生した際に「なぜ?」を繰り返し問いかけることで、真の原因を追求する手法です。トヨタ自動車が発祥であり、製造業を中心に多くの分野で活用されています。

ヒューマンエラーにおける「なぜなぜ分析」のポイント

ヒューマンエラーの「なぜなぜ分析」では、以下の点に注意して進めることが重要です。

- 個人攻撃を避ける:

- エラーを個人の責任に帰結させるのではなく、システムや環境など、背景にある要因に目を向けます。

- 非難や処罰を目的とせず、改善に繋げるための分析であることを関係者全員が理解することが重要です。

- 多角的な視点を持つ:

- 一つの視点に偏らず、様々な角度から「なぜ?」を問いかけます。

- 関係者全員で議論し、多角的な視点を取り入れることで、より深い分析が可能になります。

- 事実に基づいて分析する:

- 憶測や感情に左右されず、客観的なデータや証拠に基づいて分析を進めます。

- 現場の状況を正確に把握するために、関係者へのヒアリングや現場検証などを実施します。

- 根本原因を特定する:

- 表面的な原因だけでなく、その背景にある根本的な原因を追求します。

- 「なぜ?」の問いかけを繰り返すことで、真の原因に辿り着くことができます。

- 再発防止策を具体的に検討する:

- 根本原因に基づき、具体的な再発防止策を検討します。

- 対策の実行可能性や効果を考慮し、現実的な対策を立案します。

ヒューマンエラーの要因例

ヒューマンエラーは、以下のような様々な要因によって引き起こされます。

- 個人の要因:

- 知識・経験不足

- 注意不足

- 疲労・ストレス

- 体調不良

- 環境の要因:

- 作業環境の悪さ

- 騒音・照明

- 作業手順の不明確さ

- 時間的プレッシャー

- 組織の要因:

- コミュニケーション不足

- 教育・訓練不足

- 安全意識の低さ

- 管理体制の不備

「なぜなぜ分析」の進め方

一般的な「なぜなぜ分析」は、以下の手順で進めます。

- 問題の特定:

- 発生したヒューマンエラーの内容を具体的に特定します。

- 「なぜ?」の繰り返し:

- 特定した問題に対して、「なぜ?」を繰り返し問いかけ、原因を掘り下げていきます。

- 「なぜ?」の回数は、5回を目安としますが、状況に応じて増減します。

- 根本原因の特定:

- 「なぜ?」の繰り返しによって、真の原因である根本原因を特定します。

- 再発防止策の検討:

- 根本原因に基づき、具体的な再発防止策を検討します。

- 対策の実施と評価:

- 検討した対策を実施し、その効果を評価します。

「なぜなぜ分析」は、ヒューマンエラーの再発防止に有効な手段ですが、あくまでツールの一つです。他の安全管理手法と組み合わせることで、より効果的な安全対策を実現できます。

「なぜなぜ分析」については下記の記事を参照願いします。

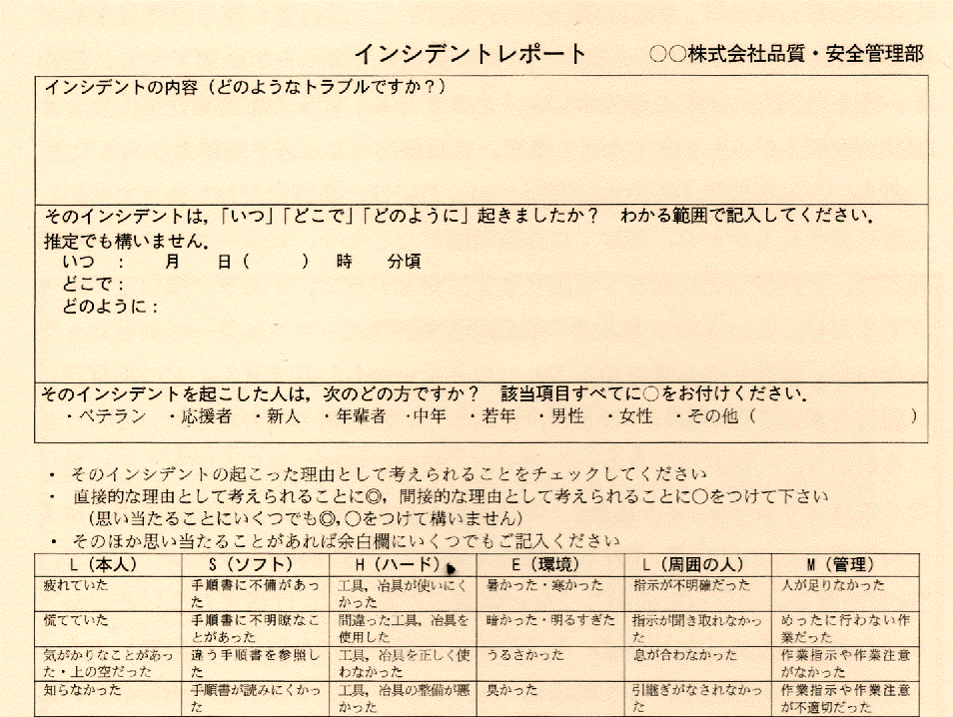

インシデント レポート

インシデント (英: incident) は、事故などの危難が発生するおそれのある軽度の事故であり、安全事故で言えばヒヤリハットの事です、そしてインシデント レポートとはそれを報告する事故報告書を指します。

まず実施の目的を明確にします。

作業者においては,

・ヒューマンエラーへの関心を高める

・ヒューマンエラーの情報を共有するなどがあげられます。

また管理者としては,

・集計して職場の弱点を知る。

・RCA(根本原因分析)を行い,ヒューマンエラー防止のための作業改善の

ポイントを得る

・事故の未然防止のために仕組みを改める着眼点を得る

等がおもな目的です。

インシデント レポート 事例(incident report)

ヒューマンエラー対策 ワークシート

このワークシートは一つの事例を題材にして皆で話し合い、お互いに経験を思い起こしたり知識を再確認したりすることによって、知識・考え方・価値観などのレベル合わせを行うことを目標としています。

ヒューマンファクターの考え方を理解し、改善のポイントに気づくことで、仕事を安全、確実に実施するための力量が高まります。(教育&コミニュケーションの場づくり)

Step1:事例を読む。

事例を読んで課題を提起し、”問題は何か“をみんなでディスカッションを始める。

Step2:改善策を考える。

事例に潜む問題点を改善するために、どうすればよいかを考えましょう。

「正解」はありません。各々の立場の人が、各自の立場で何をするのか考える。お互いに協力し合って事故をなくしていくにはどうするとよいかを考える。

Step3:ポイントを整理する。

気付いた重要なポイントを整理する。

次ページの事例は、一つのサンプルです。

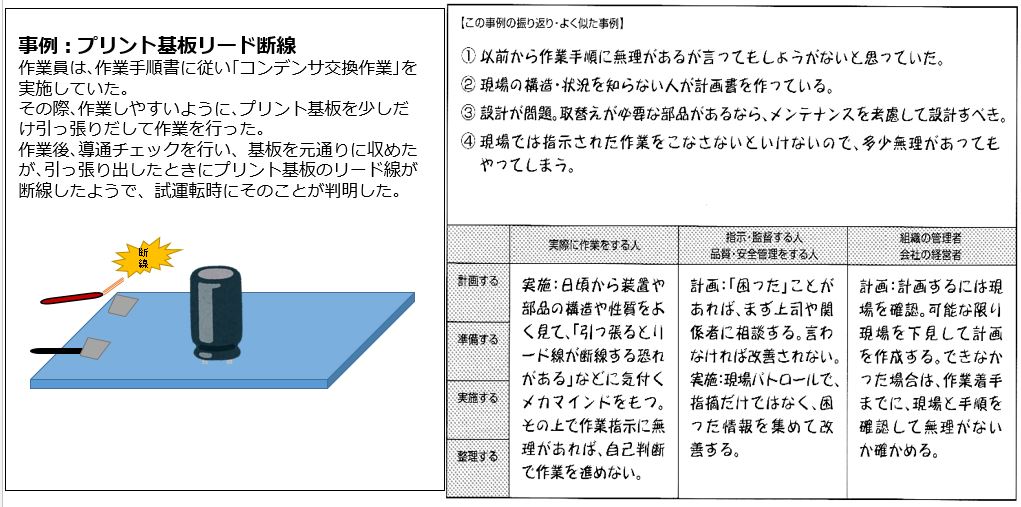

ヒューマンエラー対策 ワークシート 事例

ヒューマンエラー×AI 今後の展望

AIは人のミスをどこまで減らせる? 2025年以降の規制動向と最新トレンドを踏まえ、医療・介護・製造などでの実装ポイント、リスクと対策、導入チェックリストを解説します。

1. いま何が起きている?(AI×ヒューマンエラーの現在地)

AIはパターン認識・異常検知・予測が得意です。画像・音・時系列センサ・テキストから兆候を早期に見つけることで、重大事故につながるエラーの前段階で気づけるようになりました。一方で、AIの提案に人が引きずられる**オートメーション・バイアス(自動化過信)も課題です。これからは「AIが間違う前提」で設計し、人が最終責任者(Human-in-Command)**として意思決定できる仕組みが求められます。

2. AIで減らせるエラーの種類

2-1. 医療・看護

- 投薬・検体の取り違え防止:バーコード照合+AIでラベル不一致・類似名を警告。

- 転倒・急変の予兆検知:バイタル・行動センサの時系列解析でリスク上昇を通知。

- 診断補助:画像AI(放射線・皮膚科等)と第二読影の組み合わせで見落とし低減。

2-2. 介護

- 見守りAI:転倒・離床・徘徊の兆候を検知し、職員の巡回を優先度順に最適化。

- 食形態・アレルギーの照合:音声読み上げや画面UIで取り違え防止。

2-3. 製造・物流

- 外観検査の高度化:画像AIで微小欠陥・ばらつきを検出、再学習で継続改善。

- 予知保全:振動・温度などのセンサ時系列から故障予兆を検知し、人為ミス由来の停止を回避。

- 作業ナビ:AR/音声ガイドで手順の抜け・順序違いを抑制。

📦 ポイント(Cocoonボックス):AIの強みは**“注意の持続・一貫性”。人の強みは“文脈理解・価値判断”**。役割分担を明文化して導入しましょう。

3. 新たに生まれる“AI由来のエラー”

- 過信(オートメーション・バイアス):AIの提案を検証せず採用してしまう。

- 幻覚・誤回答(生成AI):もっともらしい誤情報を出すことがある。

- データドリフト:環境変化でモデル精度が徐々に低下。

- 公平性・偏り:学習データの偏りが特定集団の不利益に直結。

- 凡例・説明不足:“なぜその提案か”が分からず、現場でリスク評価ができない。

✅ 対策の原則:二重化(AI+人)/説明可能性の確保/反証手順の型化(逆チェック)/運用での継続監視(MLOps)。

4. 2025年以降の規制・標準の流れ(押さえどころ)

- EU AI Act:2024年に施行、段階的に適用拡大。禁止用途やGPAI(大規模汎用モデル)の義務、高リスク用途の要件が順次適用されます(タイムラインの把握が重要)。

- FDA(米):医療分野で**生成AIのTPLC(製品ライフサイクル)**を意識した指針が進展。人間工学・ユーザビリティの要求が強調。

- NIST AI RMF:ガバナンス/リスク特定・評価・緩和の実務フレーム。人間中心設計と多様な関係者の関与を推奨。

- ISO/IEC 23894:AIリスクマネジメントの国際標準ガイダンス。既存の品質・安全プロセスに統合して運用。

- 医療・公衆衛生:WHOの倫理・ガバナンス指針が、人間中心・公平性・透明性を強調。

📌 実務Tip:日本国内でも各省庁・業界ガイドラインが増加中。自組織の管轄法・規格を棚卸ししましょう。

5. “人×AI”でエラーを減らす設計原則(実装ガイド)

5-1. Human-in-the-Loop/Human-in-Command

AIは助言、人が決定。特に高リスク判断は人の最終確認を明文化。

5-2. 逆チェック(反証)を仕組みに埋め込む

UIに**「逆の事実は?」欄や代替案ボタン**を用意。誤提案の鵜呑みを防ぐ。

5-3. 二重化とフェイルセーフ

AI→人→AIの相互チェックや、規定値逸脱時の自動停止を実装。

5-4. 可視化と説明可能性

重要根拠・信頼度を表示。「なぜ?」が追えると過信が減る。

5-5. 継続監視(MLOps)

精度・バイアス・警報率をダッシュボードで週次可視化。再学習基準を事前に決める。

5-6. 人材育成(AIリテラシー)

アラートの読み方・限界・バイアスをeラーニング+現場演習で定期更新。

6. これからの展望:3年で起こる変化

- 生成AIの“業務標準化”:手順書・チェックリストの自動作成→現場校正のサイクルが一般化。

- マルチモーダルAI:画像+音声+テキスト+センサの統合判断で早期警告が高度化。

- エッジAI×プライバシー:現場端末で推論し、遅延・情報漏えいを抑えつつリアルタイム性を確保。

- デジタルツイン:仮想空間で**“失敗の先取り”**(プレモーテムのシミュレーション化)。

- 規制整合のテンプレ化:チェックリスト・監査ログ出力がSaaSに標準搭載。

7. ミニ事例(想定)

- 病院:AIが類似薬剤名を検出→二者読み+バーコードの逆チェックで誤投与回避。

- 介護:見守りAIが夜間の徘徊傾向を検知→スタッフ配置を見直し、転倒減。

- 工場:外観検査AIが微小傷を検出→作業治具の摩耗を特定、予防保全を前倒し。

9. よくある反論と答え(FAQ)

Q. AIがあれば人の確認は不要では?

A. 不要にはなりません。 高リスク領域ではHuman-in-Commandが必須。AIの提案は逆チェックで検証。

Q. 生成AIは“幻覚”が心配。使えますか?

A. 使えますが設計次第。 重要判断は検索強化・ツール制約・人の最終確認を組み合わせます。

Q. コストが高いのでは?

A. 優先度の高い工程から段階導入し、再学習・監視を含めた**総所有コスト(TCO)**で評価します。

10. まとめと次アクション

- **AIの強み(検知・予測・一貫性)と人の強み(文脈・倫理・最終判断)**を分担。

- 過信を抑える仕組み(逆チェック・説明可能性・二重化)を最初から設計。

- 規制・標準(AI Act/FDA/NIST/ISO等)を踏まえ、監査しやすい運用を整える。

関連記事:ヒューマンエラーを根本からなくす!成功する改善策14選

https://安全衛生.com/2020/10/20/%e3%81%8a%e9%87%91%e3%81%ae%e3%81%8b%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%aa%e3%81%84%e5%ae%89%e5%85%a8%e8%a1%9b%e7%94%9f%e5%af%be%e7%ad%96/

ヒューマンエラー イラスト

スライドシェアー版 ヒューマンエラー理論

参考文献:

3.新版 図解 よくわかる これからの ヒューマンエラー対策 吉原 靖彦 (著)

コメント